❖ Robert Fisk & la grande guerre pour la civilisation

Terrorisme, mot devenu fléau dans notre vocabulaire. Excuse, raison, caution morale d'une violence soutenue par l'État, notre violence, désormais utilisée contre les innocents du MO, outrageusement.

Robert Fisk & la grande guerre pour la civilisation (avec Lara Marlowe)

Chris Hedges interviewe Lara Marlowe, ex- femme de Robert Fisk, le 16 octobre 2024, Blog Personnel de Chris Hedges

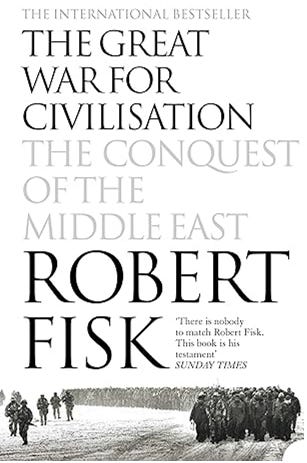

Le bon journalisme est un art rigoureux et méticuleux. Il ne s'agit pas seulement de voir et d'écrire ce qui se passe, mais aussi d'en comprendre les raisons et les précédents. L'empathie, combinée à une compréhension astucieuse de son environnement et à la capacité de parler aux gens, sont des instruments cruciaux pour un journaliste qui espère obtenir toute l'histoire - et pas seulement le titre qu'un journal cherche à obtenir. Lara Marlowe, journaliste et auteure, se joint à l'animateur Chris Hedges pour parler de la façon dont son ancien mari et collègue Robert Fisk a résumé tout cela au cours de ses années de journalisme et d'écriture, et de la façon dont son travail, en particulier son livre The Great War for Civilization (Traduit aux Éditions La Découverte sous ce titre, La grande guerre pour la civilisation. L'Occident à la conquête du Moyen-Orient (1979-2005)), est l'un des meilleurs outils dont dispose l'Occident pour comprendre le Moyen-Orient d'aujourd'hui.

Marlowe explique comment Fisk a minutieusement rendu compte des événements majeurs, tels que l'abattage d'un avion civil iranien par le porte-avions américain Vincennes ou le massacre de Sabra et Chatila au Liban. Elle souligne ce que c'était que d'être une mouche sur le mur, d'observer ses méthodes de reportage, notamment en trouvant souvent des moyens de rendre compte d'une histoire lorsque les lignes de communication officielles étaient coupées. Lors d'un reportage en Iran sur le vol 655 d'Iran Air, Lara Marlowe raconte à Chris Hedges : "Robert a commencé à parler gentiment à l'opérateur du télex... et... a commencé à écrire son article de première page directement sur le télex, ce qui m'a sidérée".

Lorsque Robert Fisk a été victime d'un passage à tabac presque fatal par une foule afghane, Lara Marlowe explique que, même à ce moment-là, il est resté compréhensif et empathique face à la colère de la population. "Fisk a dit qu'il n'en voulait pas à ceux qui l'avaient battu, parce qu'il a dit que si les Américains venaient de bombarder mon village et de détruire ma maison... et que je voyais un Occidental dans un bus à la frontière afghano-pakistanaise, je voudrais le tuer moi aussi", raconte-t-elle.

C'est ce niveau de discernement et de compassion qui le distinguait des autres reporters et qui a fait de lui un journaliste si efficace. Il allait là où d'autres n'allaient pas et affrontait la controverse de front. L'un de ces exemples concerne le reportage de Fisk sur l'attentat suicide contre un complexe des Marines américains à Beyrouth en 1983, qui a tué 307 personnes, et la manière dont il a interviewé les parents et les frères et sœurs des kamikazes. Lara Marlowe résume ainsi son dévouement au journalisme : "Il a vraiment fait l'effort de comprendre pourquoi ils ont agi de la sorte. Et je pense qu'il s'est rapproché de cette compréhension plus que n'importe qui d'autre en Occident, n'importe quel non-musulman".

Transcription

Chris Hedges :

Peu de journalistes m'inspirent autant d'admiration que Robert Fisk, décédé en 2020, qui a passé plus de quatre décennies à couvrir le Moyen-Orient. Son livre The Great War for Civilization (La grande guerre pour la civilisation) est un véritable chef-d'œuvre. Il reste un ouvrage indispensable pour comprendre le Moyen-Orient moderne. Arabophone, il a couvert la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan - il a été l'un des rares reporters occidentaux à interviewer Oussama ben Laden -, la guerre civile et l'occupation israélienne du Liban en 1982, la guerre Iran-Irak, la révolution islamique en Iran, l'invasion du Koweït par Saddam Hussein et l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan par les États-Unis. Il n'a pas ménagé ses efforts dans ses reportages sur l'État d'apartheid d'Israël, couvrant la première et la deuxième intifada ou soulèvement des Palestiniens. Il a documenté la répression brutale du mouvement islamique et la guerre civile en Algérie, et a passé énormément de temps en Iran et au Liban, où il était basé. Plus important encore, il a vu la guerre de près et n'a pas hésité à décrire sa brutalité insensée, la gabegie des gouvernements occidentaux, les régimes arabes despotiques qui ont vendu leur propre peuple et les Palestiniens, les mensonges proférés pour masquer les crimes de guerre et la souffrance de ceux, y compris les enfants, pris dans la terrible gueule du loup de la guerre. La force de ce livre ne tient pas seulement à son écriture lyrique et à ses reportages obstinés, elle tient aussi à son érudition - Fisk était titulaire d'un doctorat en sciences politiques du Trinity College de Dublin. Il était parfaitement conscient que rien de ce qui se passe au Moyen-Orient ne pouvait être compris sans contexte historique. Il se méfiait de toute autorité, une méfiance sans doute née du fait qu'il avait été envoyé, tout comme moi, dans un pensionnat, une expérience que nous avons tous deux détestée. Il excoriait les mandarins sentencieux de la presse qui mangeaient dans la main des sources gouvernementales et militaires et fonctionnaient comme des sténographes du pouvoir. Il savait pour qui il écrivait, ceux que le monde oublie, ceux dont la voix est muselée, ceux qui souffrent, ceux qui sont injuriés. Et il s'engageait sans relâche en faveur de la vérité, même lorsqu'elle se répercutait sur ceux qui lui tenaient à cœur, comme les Palestiniens.

"Le terrorisme est un mot qui est devenu un fléau dans notre vocabulaire, l'excuse, la raison et la caution morale d'une violence soutenue par l'État - notre violence - qui est maintenant utilisée contre les innocents du Moyen-Orient de manière de plus en plus outrageante et sans discernement", écrit-il. "Terrorisme, terrorisme, terrorisme. C'est devenu un point final, un signe de ponctuation, une phrase, un discours, un sermon, le summum de tout ce que nous devons haïr pour ignorer la justice, l'occupation et le meurtre à grande échelle. Terreur, terreur, terreur, terreur. C'est une sonate, une symphonie, un orchestre tourné vers toutes les chaînes de télévision et de radio et toutes les agences de presse, le feuilleton du diable, servi aux heures de grande écoute ou distillé sous une forme lassante, terne et mensongère par les "commentateurs" de droite de la côte est américaine, le Jerusalem Post ou les intellectuels d'Europe. Frappe contre le terrorisme. Victoire sur le terrorisme, guerre contre le terrorisme. Guerre éternelle contre le terrorisme. Rarement dans l'histoire, des soldats, des journalistes, des présidents et des rois se sont alignés dans des rangs aussi irréfléchis et inconditionnels. En août 1914, les soldats pensaient rentrer chez eux pour Noël. Aujourd'hui, nous nous battons ad vitam æternam. La guerre est éternelle. L'ennemi est éternel, son visage varie sur nos écrans. Autrefois, l'ennemi vivait au Caire, portait la moustache et avait nationalisé le canal de Suez. Puis il a vécu à Tripoli, a porté un uniforme militaire ridicule, a aidé l'IRA et a bombardé des bars américains à Berlin. Il a ensuite porté une robe d'iman musulmane, mangé du yaourt à Téhéran et planifié une révolution islamique. Ensuite, il a porté une robe blanche et a vécu dans une grotte en Afghanistan, puis il a porté une autre moustache ridicule et a résidé dans une série de palais autour de Bagdad. Terreur, terreur, terreur".

Enfin, il a porté un keffieh et un treillis militaire soviétique démodé. Il s'appelait Yasser Arafat et était le maître du terrorisme mondial, puis un super-état-major, puis à nouveau un maître du terrorisme, comparé par ses ennemis israéliens au Maître du terrorisme, celui qui vivait dans la grotte afghane. La journaliste Laura Marlowe, qui a été mariée à Robert Fisk et a travaillé avec lui de 1987 à 2003, m'a rejointe pour discuter du livre de Robert Fisk La grande guerre pour la civilisation, ainsi que de ses propres mémoires, intitulés Love in a Time of War : My Years with Robert Fisk (L'amour en temps de guerre : mes années avec Robert Fisk). Je pense que votre ouvrage est un excellent compagnon pour le livre de Robert, car s'il s'agit de l'histoire de votre relation, je veux dire que vous avez certainement su saisir Robert, que j'ai très bien connu, mais il traite aussi beaucoup de la façon dont vous obtenez des histoires, ce que Robert ne fait pas tellement dans son livre. J'aimerais commencer, comme vous le faites tous deux dans vos livres, par l'abattage de l'Airbus iranien par le [USS] Vincennes, le navire de guerre américain. Je crois que dans votre ouvrage, vous dites que cela a eu un impact profond sur vous, et l'une des choses que je voudrais que vous fassiez, c'est non seulement décrire ce qui s'est passé, et c'est typique de presque toutes les histoires que vous et Robert avez couvertes, les mensonges qui sont racontés pour cacher la réalité.

Lara Marlowe :

Je crois me rappeler que nous étions en vacances en Irlande lorsque nous avons appris que les Américains avaient abattu un avion de ligne civil au-dessus du golfe Persique. Nous nous sommes précipités à l'aéroport, avons pris le premier vol pour Dubaï, et il y avait là pléthore de journalistes tentant tous de se rendre en Iran pour couvrir la tragédie, en fait Robert détesterait ce terme de "tragédie". En réalité, ce n'était rien d'autre qu'un crime de guerre. L'ambassade d'Iran n'a pas voulu donner de visas, n'a laissé personne voyager. Cela a duré deux ou trois jours, et nous avons passé une nuit entière à essayer de faire la traversée du golfe Persique à bord d'un navire. À un moment donné, Robert a vu tous ses collègues, tous ses concurrents, partir vers l'Iran sans lui, parce qu'ils ne voulaient pas me laisser monter sur le bateau, parce que j'avais un passeport américain et qu'il y avait une réglementation distincte pour les Britanniques. Et il m'a lancé : "Sais-tu à quel point je t'aime ?". Vous savez, je venais de voir mes concurrents partir en mer sans moi. Et il m'a dit que c'était l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait jamais prises dans le journalisme. Nous sommes donc rentrés à notre hôtel, si je ne m'abuse l'hôtel International de Dubaï, tout près de l'aéroport. Nous étions épuisés. Nous étions restés debout toute la nuit, nos cheveux en bataille, et quelqu'un a couru dans le hall de l'hôtel en disant : Les Iraniens envoient un avion, les Iraniens envoient un avion ! Nous nous sommes donc précipités à l'aéroport, avons pris un vol civil, semblable à celui que les Américains venaient d'abattre quelques jours plus tôt, et sommes allés à Bandar Abbas. Les Iraniens ont emmené tous les journalistes qui étaient dans l'avion, des dizaines et des dizaines d'entre nous, dans un entrepôt frigorifique où les corps des, si ma mémoire est bonne, je crois que 263 personnes avaient été tuées. Ils étaient disposés en rang, les femmes dans une rangée, les hommes dans une autre, et les personnes qu'ils n'avaient pu reconstituer ou dont ils n'avaient pas retrouvé les parties reconnaissables, il n'y avait que des morceaux, des bras, des jambes, des organes qui s'empilaient. C'était vraiment horrible, et ça commençait à dégager une odeur, plusieurs jours s'étant écoulés, et je me souviens de deux corps en particulier. L'un des gardiens de la révolution m'a dit : "Vous êtes une femme, vous avez donc le droit de la regarder", parce qu'ils ne laissaient pas les hommes voir une femme iranienne, même morte. Ils ont ouvert le sac, ils étaient tous enveloppés dans une sorte de bâche en plastique, et ils ont retiré le plastique entourant la victime, c'était une très belle femme aux cheveux châtains, et elle semblait tout à fait paisible. Je dirais qu'elle avait une trentaine d'années, peut-être une quarantaine. Je me souviens encore de son visage, et cela fait... c'était en 1988, ça fait combien d'années ? 46 ans ? Quelque chose comme ça. L'autre victime dont je me souviens très bien était une fillette de trois ans qui s'appelait Leila Behbahani. Elle portait une robe bleu pâle, de petites chaussures noires en cuir verni et de minuscules boucles d'oreilles. Elle pleurait, elle avait donc manifestement compris que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle est morte. Après nous avoir montré ce carnage, les Iraniens nous ont emmenés à l'ancien hôtel Intercontinental de Bandar Abbas, où ils nous ont préparé un grand festin d'agneau rôti, je crois. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point je me sentais mal à l'estomac, après avoir regardé tous ces cadavres et senti leur odeur qui rappelle un peu celle de l'agneau. Robert et moi étions donc horrifiés par ce grand festin qu'on nous avait préparé. La plupart des journalistes sont entrés, se sont assis et ont déjeuné. Robert, et c'est là un exemple de son incroyable capacité à innover en tant que journaliste, a commencé à discuter avec le réceptionniste de l'hôtel, et il a dit : "Vous devez avoir une machine à télex". On lui a répondu "Oui". Et a dit "Oh, est-ce que je peux dire bonjour à l'opérateur du télex ?". Nous sommes passés derrière la réception et Robert a commencé à discuter avec l'opérateur du télex, qui parlait anglais. Il a demandé la permission, s'est assis devant le télex et a commencé à écrire son article de première page directement sur le télex, ce qui m'a vraiment sidérée. Et puis, bien sûr, l'hôtel a débranché le télex au bout de quelques minutes, mais il a quand même pu écrire 200 à 300 mots. Ensuite, ils nous ont ramenés à l'aéroport pour le vol de retour à Dubaï, et Robert a trouvé un téléphone à pièces. Je me souviens de l'époque où nous avions des téléphones publics de ce type, et il a réussi à obtenir des pièces de monnaie iraniennes de quelqu'un. Les chiffres, bien sûr, sont identiques en farsi et en arabe. Des chiffres arabes. Il a donc noté le numéro de téléphone, qui se trouvait sur la machine appelée le standard du Times, à Londres, et a dit "Rappelez-moi à ce numéro". Ils l'ont fait et il a commencé à dicter le reste de son histoire à Londres. Les Iraniens n'avaient donné à aucun d'entre nous l'accès à quelque type de communication que ce soit, et les collègues de Robert étaient furieux qu'il ait eu un article en première page alors qu'eux n'en avaient pas. Nous avons ensuite repris l'avion pour Dubaï au milieu de la nuit. J'étais épuisée, car nous avions passé deux nuits sans dormir, et la plupart des journalistes étaient allongés sur leur siège, essayant de retrouver leurs esprits. Robert s'est glissé dans le cockpit et a interviewé le pilote du premier avion iranien à effectuer exactement le même trajet de Bandar Abbas à Dubaï, depuis que les Américains, depuis l'USS Vincennes, avaient abattu l'Airbus. Nous avons ainsi obtenu une seconde histoire brillante. Le lendemain, le Times de Londres avait été racheté par Rupert Murdoch, qui, comme vous le savez, est hyper conservateur, possède également le Wall Street Journal, Fox News, je n'ai pas besoin de vous en dire plus en guise d'explication. Le rédacteur en chef étranger de Robert a dit qu'il s'agissait apparemment d'un avion de ligne kamikaze. Robert lui a répondu que c'était de la foutaise. "C'était un avion de ligne civil. J'ai vu les civils morts à bord". Et le pilote qu'il venait d'interviewer connaissait le pilote de l'Airbus iranien. Et il a dit avoir également trouvé un expert à Dubaï qui lui a dit que le pilote lui avait aussi expliqué que le transpondeur militaire de l'USS Vincennes ne pouvait pas communiquer avec un avion de ligne civil. Ils étaient sur des fréquences différentes. Ils ne pouvaient pas s'entendre parce que les Américains n'arrêtaient pas de dire : "Nous les avons prévenus. Nous les avions prévenus. Nous les avons prévenus et ils n'ont pas réagi à nos avertissements, c'est pourquoi ils les ont abattus".

Chris Hedges :

Ils ont également indiqué que l'avion descendait vers le navire.

Lara Marlowe :

Oui, ils l'ont inventé. Ils ont tout inventé. J'ai assisté à cette alterction dans notre chambre d'hôtel à Dubaï. Il hurlait à son rédacteur en chef étranger en lui disant : "C'est de la foutaise, je vous interdis de publier ça". C'est ce qui l'a conduit à démissionner du London Times et à travailler pour le London Independent pendant les deux ou trois dernières décennies de sa vie, à cause de cette querelle au sujet de l'USS Vincennes et des enquêtes qui ont suivi et qui ont montré que Robert avait tout à fait raison. Il s'agissait d'un avion de ligne civil. Il ne descendait pas. Le capitaine Will Rogers III était aux toilettes lorsque ses hommes ont vu l'avion sur leurs écrans radar, et ils ne savaient pas quoi faire. Je crois qu'ils lui criaient à travers la porte des toilettes : "Un avion vient vers nous. Un avion nous fonce dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tirer dessus, vous voyez ?". C'est ce qu'ils ont fait, et ils ont tué 263 personnes de sang-froid. Et ce qui était vraiment, vraiment scandaleux, c'est que l'équipage de l'USS Vincennes a été décoré. Ils ont reçu des médailles de bravoure pour avoir abattu un avion de ligne civil.

Chris Hedges :

Oui, et il me semble que le capitaine a été promu.

Lara Marlowe :

En effet. Des années plus tard, une bombe a été placée dans la voiture de sa femme à San Diego, en Californie. Je ne crois pas qu'elle ait été blessée, mais cela a également montré que l'Iran et ses alliés au Moyen-Orient avaient le bras long.

Chris Hedges :

Si j'ai voulu commencer par cette histoire, c'est parce qu'elle met en exergue plusieurs points abordés dans le livre. Tout d'abord, le mensonge flagrant de ceux qui détiennent l'autorité partout dans le monde. Israël ment comme il respire, mais les États-Unis aussi. Deuxièmement, il illustre. Il y a une citation dans le livre. Il cite quelqu'un qui dit qu'il faut un peu de talent littéraire et une ruse de renard, ce qui est tellement vrai.

Lara Marlowe :

Nicholas Tomalin, un correspondant britannique qui a été tué lors de la guerre israélo-arabe de 1973, je crois, oui. Et Robert disait toujours, surtout la ruse du renard.

Chris Hedges :

En fait, la ruse est le mot approprié, et le renard aussi d'ailleurs. Lorsque j'ai couvert la révolution de Ceausescu, c'était la même chose, on ne pouvait pas obtenir de ligne téléphonique pour une raison étrange dans la Roumanie de Ceausescu. Les cigarettes Kent servaient de monnaie d'échange. Je suis donc allée voir les hôteliers, leur ai donné des cartouches de Kent, et encore une fois, ils utilisaient des Deutsche Mark, pas des dollars, et je leur ai dit que je savais à quel point ils travaillaient dur et combien ils étaient mal payés. Robert faisait exactement la même chose et ils devaient appeler le central téléphonique international pour obtenir une ligne disponible, ce qui pouvait prendre beaucoup de temps. Et j'ai dit, écoutez, chaque fois que vous obtenez une ligne libre, appelez ma chambre, et si je l'utilise, je vous donnerai 10 Deutsche Mark. Ainsi, tous les appels internationaux qui arrivaient à l'hôtel, dont toutes les fenêtres inférieures avaient été abattues par la Securitate, étaient dirigés vers ma chambre. Je n'ai jamais eu de problème pour envoyer mes articles, mais lorsque je suis descendu dans la salle de restaurant, tous les correspondants étrangers étaient furieux parce qu'ils attendaient des heures pour une ligne. C'est un exemple classique de la ruse de renard et de la raison pour laquelle elle est nécessaire. Et bien sûr, Robert en a fait preuve à profusion. L'autre aspect important de cette histoire est le souci de Robert pour la vérité. Soyons clairs, vous le savez aussi bien que moi, la majorité de nos collègues sont vraisemblablement des carriéristes accomplis. Leur engagement ne vise pas la vérité, ils sont profondément cyniques. Il s'agit de leur propre ascension. Et l'une des raisons pour lesquelles j'admirais Robert parmi de nombreuses autres, c'est sa profonde compassion, sa profonde empathie, mais aussi son refus de tout compromis, son refus de permettre à toute publication pour laquelle il travaillait de mentir, ce qui, bien sûr, l'a amené à quitter le journal. Vous écrivez dans votre propre livre, qui est un livre formidable, mais vous avez écrit, je pense très tôt, lorsque vous êtes avec Robert, que votre compétition ne concernait pas une quelconque femme, mais Beyrouth, la ville de Beyrouth. Et bien sûr, j'adore le début, qui montre à quel point vous étiez naïve. Il promet d'arrêter les reportages de guerre et de s'installer à Paris. Et j'adore ce passage, parce qu'après l'avoir fait, je savais que Robert ne resterait pas du tout à Paris, même s'il vous aimait profondément, cela ne faisait aucune différence. Et bien sûr, l'instant d'après, vous revenez à Beyrouth, essayant de ne pas vous faire kidnapper. Et vous et moi étions dans la même pièce en Syrie lorsque Terry Anderson a été libéré, lui qui avait été détenu pendant sept ans, l'ancien chef de bureau de l'AP. Mais parlons un peu du Liban, et surtout, bien sûr, de la tragédie qui s'y déroule. Robert a peut-être été le premier, en tout cas l'un des tout premiers reporters, à se rendre à Sabra et Chatila. C'est là que les milices falangistes soutenues par l'armée israélienne ont massacré, combien exactement ? 1,000 ? Je ne connais pas le nombre exact.

Lara Marlowe :

Je n'ai jamais su quel était le nombre exact. Il s'agit certainement d'au moins 1 000.

Chris Hedges :

Au moins 1 000 civils palestiniens. Robert s'est rendu sur place alors que les combats se poursuivaient. Cela l'a profondément affecté et, d'une certaine manière, pendant une grande partie de ses quatre décennies, alors que le reste du monde était prêt à oublier les Palestiniens, il a refusé de le faire. Bien sûr, une autre raison est que, même si c'était impopulaire, même s'il était attaqué, et il l'a été à de multiples reprises, d'être antisémite, et tout ce genre de choses. Et je pense que c'est là une autre signature d'un grand journaliste, d'une certaine manière, parce que c'est l'histoire. Les rédacteurs en chef ne le reconnaissent peut-être pas, mais c'est l'histoire. Le public ne le reconnaîtra peut-être pas, c'est l'histoire. Mais vous savez, c'est l'histoire. Pouvez-vous en parler ?

Lara Marlowe :

Sur Beyrouth, sur les Palestiniens, sur Sabra et Chatila ? Je veux dire..

Chris Hedges :

À propos de tout cela, de Sabra et Chatila, de la façon dont cela l'a affecté, et de la détermination de Robert à rapporter l'histoire des Palestiniens, je veux dire, honnêtement, alors que rares étaient ceux qui le faisaient de la sorte.

Lara Marlowe :

Oui, Sabra et Chatila, je pense, l'a marqué plus que n'importe quelle autre histoire. Il se réveillait, parfois, rêvant qu'il était enseveli sous terre, parce que les Falangistes avaient enterré au bulldozer les corps des victimes de Sabra et Chatila dans ces sortes de grandes digues de terre. Robert était en train d'escalader l'un de ces amas de terre, sans se rendre compte qu'il s'agissait de cadavres. Lorsqu'il a regardé vers le bas et vu un visage humain sous son pied, il a hurlé et sauté. Mais c'était quelque chose qui le hantait vraiment, et il y est retourné, il avait l'habitude d'emmener des gens à Beyrouth, y compris certains de ses rédacteurs, à Sabra et Chatila. Il refusait que cela tombe dans l'oubli. En fait, je travaillais à l'époque pour Time Magazine et, à un moment donné, ils allaient organiser la tournée d'information du magazine, c'est-à-dire qu'ils mettaient les 80 hommes les plus riches d'Amérique dans un avion et leur faisaient faire le tour du monde, et ils allaient s'arrêter à Beyrouth. Avec l'aide de Robert, j'ai organisé une visite à Sabra et Shatila, qui n'a jamais eu lieu parce que la Maison Blanche de Clinton leur a dit de ne pas aller à Beyrouth, mais j'avais trouvé huit ou dix familles dont j'avais écrit l'histoire, d'où elles venaient en Palestine, etc. Grâce à Robert, ils auraient vu Sabra et Chatila bien des années plus tard, mais ils auraient su ce qui s'y était passé. En fait, les camps n'avaient pas tellement changé. Il y avait toujours ces baraques, les égouts à ciel ouvert, la pauvreté, les routes en terre battue. On pouvait encore voir l'ambassade du Koweït, où l'armée israélienne était installée et d'où elle a assisté au massacre. Je pense que Sabra et Chatila ont vraiment changé Robert et l'ont conforté dans sa conviction que la question palestinienne était le pivot de tout le problème du Moyen-Orient. Il était convaincu que tant qu'il n'y aurait pas une forme de justice pour les Palestiniens, tant qu'ils n'auraient pas d'État, la paix ne serait jamais possible au Moyen-Orient. Et je pense que nous en avons la triste preuve, une fois de plus, en 2024. Il avait tout à fait raison, et même lorsque tout le monde a oublié les Palestiniens, Robert ne l'a jamais fait. À la signature des accords d'Oslo en 1993, Robert s'est immédiatement dit que cela ne marcherait pas et que les Palestiniens seraient blâmés pour cela. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cela n'a pas fonctionné et les Palestiniens ont été tenus pour responsables. Il a ajouté que les Israéliens avaient 250 avocats, je crois, travaillant sur l'accord, et que les Palestiniens, Yasser Arafat et Mahmoud Abbas, étaient pratiquement seuls, livrés à eux-mêmes. Et Robert avait l'impression d'avoir été trompé. Et je pense que la suite des événements a montré qu'il avait raison sur ce point également. Oui, il était très, extrêmement attaché à la vérité et au fait qu'il fallait la révéler. En fait, le lauréat irlandais du prix Nobel que Robert et moi connaissions tous deux, Seamus Heaney, a dit un jour que la vérité existe et qu'elle peut être dite. Je me souviens toujours de cette citation, et je pense qu'elle résume vraiment ce qu'était Robert.

Chris Hedges :

L'une des choses que je voudrais aborder avant de poursuivre, c'est qu'il m'a appris à mieux maîtriser Oslo. J'étais un peu naïf à ce propos, et je me souviens qu'il m'a expliqué et ce qu'il s'y est passé, bien sûr, comme il l'a presque toujours fait, sur les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnerait pas. Mais l'une des choses qui ressort davantage dans votre livre que dans le sien, c'est l'importance de l'alphabétisation pour devenir un grand écrivain. Vous et lui... Vous citez énormément de poésie. Vous aimiez tous les deux la poésie. Il vous écrivait des poèmes. J'avais l'habitude d'en écrire, mais je suis assez bon écrivain pour savoir que je fais un piètre poète. Je n'ai pas seulement lu qu'il avait un appétit vorace pour l'histoire, comme vous le soulignez dans votre ouvrage, en particulier pour la Seconde Guerre mondiale, mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe autour de vous si vous n'en comprenez pas les racines, si vous n'en comprenez pas le contexte, si vous ne comprenez pas l'histoire. Et c'est ce qui fait de son livre un ouvrage si percutant, et je dirais même, probablement l'ouvrage le plus important. Je n'en connais pas d'autre plus essentiel pour comprendre le Moyen-Orient moderne. Quel en est le titre ? Je ne l'ai pas encore lu.

Lara Marlowe :

Il s'intitule Night of Power (La nuit du Pouvoir). C'est la nuit où Allah a dicté le Coran à Mahomet.

Chris Hedges :

C'est un jour très spécial pour les musulmans.

Lara Marlowe :

C'est tout à fait exact. Et le sous-titre est : "La trahison des Arabes par l'Occident", me semble-t-il.

Chris Hedges :

Je pense que ce qui est si important dans ce livre, c'est que lorsqu'on le termine, et il est long, mais il est magnifiquement écrit, on voit les trahisons s'enchaîner les unes après les autres. Nous les avons oubliées, mais les Palestiniens, les Irakiens, les Iraniens et tous les autres, eux, ne les ont pas oubliées, et c'est ce qui donne toute son importance à ce livre. L'autre chose que Robert comprenait, c'était Israël. Il saisissait les Israéliens. Il comprenait comment ils pensaient et pourquoi ils agissaient comme ils le faisaient. Je vais vous lire ce petit passage, extrait du livre de Robert : "Le vice le plus préjudiciable de Netanyahou, c'est son incapacité à considérer les Palestiniens comme des êtres humains. Il est convaincu qu'ils ne sont rien de plus qu'un peuple de sujets. Cette caractéristique apparaît tout aussi clairement dans son livre, « Une paix entre les nations », qui aurait pu être écrit par un gouverneur colonial. Clinton a vu juste. Il a compris le défaut psychologique au cœur non seulement de la politique de Netanyahou, mais aussi de l'ensemble du gouvernement Netanyahou. Pourtant, en l'espace de quelques jours seulement - il parle de Netanyahou - il présidait à un nouvel accord de paix à Wye, qui plaçait effectivement les Palestiniens dans le rôle de suppliants, de quémandeurs. La section principale de l'accord de Wye ne portait pas sur les retraits, mais sur la sécurité. Et elle était généreusement émaillée de références aux terroristes, aux cellules terroristes et aux organisations terroristes impliquant, bien entendu, uniquement la violence palestinienne. Il n'y avait pas une seule référence à des meurtriers issus de la communauté des colons juifs. La torture d'Arafat était exquise. Chaque nouvel accord avec Israël impliquait une réécriture subtile des accords précédents. Madrid, avec toutes ses garanties pour les Palestiniens, s'est transformé en Oslo, sans aucune garantie, et avec un système de retrait israélien tellement élaboré que les échéances n'avaient plus à être respectées. C'est ainsi qu'est né l'accord d'Hébron en 1997, qui autorisait les colons juifs à rester dans la ville et subordonnait le retrait israélien à la fin des violences anti-israéliennes. En 1998, l'accord de Wye a même abandonné le logo "terre contre paix". Il est désormais présenté comme l'accord "terre contre sécurité". La paix étant, au moins temporairement, inaccessible. La paix est synonyme de respect, de confiance mutuelle et de coopération. La sécurité, c'est l'absence de violence, mais c'est aussi la prison, la haine et, comme nous le savions déjà, la torture. En échange, les Palestiniens pourraient contrôler 40 % de leur territoire, contre 90 % prévus par Oslo, et la CIA, les institutions les plus dignes de confiance et les plus morales se trouveraient en Cisjordanie pour veiller à ce qu'Arafat arrête les suspects habituels". Il a parfaitement saisi ce processus par lequel Israël conclut un accord qui a toujours été ouvert, toujours fait par étapes, puis le fait reculer, reculer, et reculer encore, ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec les zones A, B et C en Cisjordanie, qui ont été violées. Je pense que les Palestiniens, je me trompe peut-être quant au chiffre, sont autorisés à contrôler seuls environ 19 % de la Cisjordanie. Mais désormais, les colons font des incursions à Ramallah. Et ce n'est pas seulement sa profonde compréhension de l'histoire que j'aime. Il s'en est pris à Tony Blair, souvenez-vous, en l'appelant comment, après Kut, le désastre britannique de la Première Guerre mondiale, où ils ont tous été anéantis. Comment le nommait-il, Tony Blair, de...

Lara Marlowe :

De Kut al-Amara, quelque chose de ...

Chris Hedges :

De Kut al-Amara. Oui, parce que les Britanniques et les Américains vont en Irak, entre guillemets, comme des libérateurs, et ils reproduisent presque mot pour mot l'occupation de l'Irak par Townsend pendant la Première Guerre mondiale, et ce fut un désastre à l'époque. Je veux dire qu'il comprenait les schémas cycliques de l'histoire lorsque l'on ne comprend pas l'histoire et que l'on n'en tire pas les leçons. Mais il comprenait également la psychologie de groupes tels que les Israéliens.

Lara Marlowe :

Absolument, je pense que c'est dans La grande guerre pour la civilisation qu'il a écrit que l'histoire n'est pas seulement dans le passé, mais qu'elle se projette dans l'avenir. Il voyait l'histoire comme un continuum. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles son travail était si admiré. Il continue d'être salué dans tout le Moyen-Orient par les Arabes et les Iraniens, parce que Robert connaissait leur histoire. Et vous savez, je suis très frappé aujourd'hui, alors que le monde se souvient des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, que les journaux et la radio fassent beaucoup de commentaires, mais que tous les commentaires que j'ai entendus émanent d'Israéliens et de citoyens israéliens, et certains d'entre eux ont beaucoup souffert, évidemment. Mais c'est comme si tout le conflit avait commencé le 7 octobre 2023. Il n'est jamais fait mention du contexte et de l'histoire de ce conflit. Et je me souviens que lorsque le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré, peu après les faits, qu'il fallait également tenir compte du contexte et de l'histoire, les Israéliens ont été scandalisés. Ils étaient absolument scandalisés, et je pense que c'est en partie ce qui les dérangeait chez Robert, c'est qu'il le savait. Il rappelait toujours aux gens ce qui s'était passé la fois précédente, ainsi que Baruch Goldstein, massacrant des Palestiniens lors d'un culte à Hébron, les Israéliens chassant 750 000 Palestiniens de leurs maisons lors de la Nakba, la catastrophe, et ainsi de suite. Vous avez donc raison, il avait une connaissance incroyable de l'histoire. Il avait également prédit que les accords d'Oslo transformeraient les Palestiniens en policiers israéliens, et c'est exactement ce qui s'est passé.

Chris Hedges :

C'est exactement ce qu'est l'AP et c'est pourquoi Abbas et l'AP sont vilipendés.

Lara Marlowe :

Oui, je crains fort que vous n'ayez raison.

Chris Hedges :

J'ai couvert le massacre d'Hébron. J'ai dû interviewer tous les survivants pour le New York Times. Et à ce propos, je voudrais lire un autre passage de son livre, parce que, pour toutes les raisons que vous avez dites, il comprenait d'où venaient les choses. J'avais l'habitude de penser qu'il n'y avait que deux types de journalistes. Ceux qui ne savaient pas de quoi demain serait fait, et ceux qui en étaient pleinement conscients. Robert savait toujours de quoi demain serait fait. C'est pourquoi, pour être tout à fait honnête, chaque fois que je me retrouvais dans la même ville, ce qui est arrivé plusieurs fois, y compris en Bosnie avec Robert, j'avais une peur bleue. Parce que je savais qu'il serait exactement au bon endroit. Il savait quelle serait l'histoire du lendemain. Il écrit : "Lorsqu'une société est dépossédée, lorsque l'injustice s'impose et semble insoluble, lorsque l'ennemi est tout-puissant, lorsque son propre peuple est bestialisé comme des insectes, des cafards et des bêtes à deux pattes, alors l'esprit dépasse la raison. Il devient doublement fasciné, par l'idée d'une vie après la mort et par la possibilité que cette croyance fournisse d'une manière ou d'une autre une arme au potentiel plus que nucléaire. En 1983, alors que les États-Unis transformaient Beyrouth en base de l'OTAN et utilisaient leur puissance de feu contre les guérillas musulmanes dans les montagnes à l'est, les gardiens de la révolution iraniens à Baalbek promettaient que Dieu débarrasserait le Liban de la présence américaine. J'ai écrit à l'époque, pas tout à fait avec ma langue dans ma poche, qu'il s'agirait probablement d'une bataille titanesque entre la technologie américaine et Dieu, qui l'emporterait ? Puis, le 23 octobre 1983, un kamikaze solitaire a conduit un camion chargé d'explosifs dans le complexe des Marines américains à l'aéroport de Beyrouth et a tué 241 militaires américains en six secondes. Je suis sûr que c'est à ce kamikaze que Nasrallah faisait référence, celui qui entre dans la base militaire en souriant et en étant heureux. Plus tard, j'ai interrogé l'un des rares marines américains survivants à avoir vu le kamikaze. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit que le type souriait. J'ai passé des mois à étudier les suicidaires du Liban. Il s'agissait principalement d'hommes célibataires, parfois de femmes, souvent victimes de la torture israélienne ou de parents de membres de leur famille tués au combat avec Israël. Ils pouvaient recevoir leurs ordres pendant la prière dans le masjid, ou mosquée, dans les villages du Sud-Liban. L'imam recevait l'ordre d'utiliser une certaine phrase dans son sermon, une référence aux roses, aux jardins, à l'eau ou à une espèce d'arbre. Le religieux ne comprenait pas l'objectif de ces mots, mais dans sa congrégation, un jeune homme savait que le jour de son martyre était arrivé. À Gaza, avant même l'accord d'Oslo, j'ai découvert un schéma presque identique. Comme au Liban, le futur martyr passait sa dernière nuit à lire le Coran. Il ne disait jamais officiellement au revoir à ses parents, mais il les embrassait, leur disait de ne pas pleurer s'il devait mourir un jour, puis il partait chercher ses explosifs". Cela fait froid dans le dos, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est tout. C'est tout. Je sais, j'ai aussi interviewé ces personnes.

Lara Marlowe :

Il avait compris. Il a vraiment fait l'effort de comprendre pourquoi ils le faisait. Et je pense qu'il s'est rapproché de cette compréhension plus que n'importe qui d'autre en Occident, que n'importe quel non-musulman. Il est allé interviewer leurs familles, leurs parents, leurs frères et sœurs. Par exemple, Hassan Nasrallah, qui vient d'être assassiné par Israël, a perdu son fils aîné, qui combattait les Israéliens, tué par les Israéliens, et il a dit qu'il était honoré, et qu'il souhaitait que tous ses fils soient tués en combattant les Israéliens. Je pense que peu importe le nombre de porte-avions, d'avions de chasse, d'obus d'artillerie et de drones, peu importe la technologie et la quantité d'armes dont vous disposez, il est très difficile de vaincre un ennemi prêt à mourir. Et je pense que c'est un avantage que les Américains et les Israéliens n'ont tout simplement pas. Ils veulent vivre. Leurs soldats veulent vivre. Et je ne pense pas qu'ils aient jamais compris cette volonté de mourir de la part du Hezbollah, du Hamas et de leurs autres ennemis au Moyen-Orient.

Chris Hedges :

C'est ainsi que les talibans ont chassé les Américains d'Afghanistan et, à ce propos, il écrit : "Aujourd'hui, les Arabes n'ont plus peur. Les régimes sont aussi timorés que jamais, alliés loyaux et prétendument modérés, obéissant aux ordres de Washington, recevant leurs subventions massives des États-Unis, organisant leurs élections grotesques, tremblant de peur, au moins leurs peuples décident-ils que le changement de régime à l'intérieur de leurs sociétés, et non la version occidentale, imposée par l'invasion, est plus que nécessaire. Ce sont les Arabes en tant que peuple, brutalisés et écrasés pendant des décennies par des dictateurs corrompus, qui ne s'enfuient plus. Les Libanais et Beyrouth, assiégés par Israël, apprennent à refuser d'obéir aux ordres des envahisseurs. Le Hezbollah a prouvé que la puissante armée israélienne pouvait être humiliée. Les deux intifadas palestiniennes ont montré qu'Israël ne pouvait plus imposer sa volonté sur une terre occupée sans en payer le prix fort. Les Irakiens se sont d'abord soulevés contre Saddam, puis après l'invasion anglo-américaine contre les armées d'occupation, les Arabes n'ont plus fui. La vieille politique de Sharon, à laquelle les néoconservateurs américains ont si fatalement adhéré avant l'invasion de l'Irak en 2003, consistant à battre les Arabes jusqu'à ce qu'ils retrouvent le droit chemin ,celui de l'Occident, ou jusqu'à ce qu'ils se comportent bien, ou jusqu'à ce que l'on trouve un dirigeant arabe capable de contrôler son propre peuple, est aujourd'hui aussi en faillite que les régimes arabes qui continuent à travailler pour la seule superpuissance du monde". Et bien sûr, nous l'avons vu avec le génocide à Gaza, que ce soit l'Égypte de Sisi, la Jordanie du roi Abdallah, l'Arabie saoudite, ils ont tous été complices du génocide et j'ai passé plusieurs semaines dans le monde arabe depuis le 7 octobre, alors que la rage dans la rue est dirigée non seulement contre les Israéliens pour les massacres de masse, mais aussi contre leurs régimes pour leur complicité.

Lara Marlowe :

Oui, mais je pense que cet esprit combatif, cette colère, dont parle Robert, ne signifie pas que les opprimés et les persécutés vont toujours gagner. Au contraire, je pense que ce à quoi nous assistons actuellement en Israël-Palestine, je le crains, est le nettoyage ethnique complet du peuple palestinien. Je pense surtout que si Donald Trump remporte les élections le 5 novembre, il donnera carte blanche à Netanyahou pour faire ce qu'il veut, et pas seulement à Netanyahou, Ben-Gvir et Smotrich. Et ils pousseront les Palestiniens de Gaza en Égypte. Et ils pousseront les Palestiniens de Cisjordanie en Jordanie. Et ils diront que le problème palestinien a été résolu. Je me souviens très bien d'un entretien que Robert et moi avons eu avec un philosophe du nom de Leibowitz à Jérusalem.

Chris Hedges :

Oui, Yeshayahu Leibowitz. Non, et je suis d'accord avec vous sur l'intention d'Israël. Je viens de faire deux voyages en Égypte, et l'armée égyptienne a été très catégorique avec Sisi : aucun Palestinien ne sera autorisé à entrer dans le Sinaï. Je ne sais pas si cela va continuer.

Lara Marlowe :

Exact, en effet. Je pense que c'était à l'époque de la première Intifada, si ma mémoire est bonne. Il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, qu'il n'y avait pas de nécessité dans l'histoire. Ce n'est pas parce que nous avons soif de justice. Ce n'est pas parce que les Palestiniens ont été dépossédés. Je pense que Leibowitz avait raison, et Robert le savait, mais cela ne l'a pas empêché de faire la chronique de ce qui se passait et de lutter pour la justice à sa manière, par le biais de ses écrits. Quel est le montant de la dette égyptienne ? Combien de milliards ?

Chris Hedges :

160 milliards d'euros. Le fait est que Sisi est corrompu et qu'il serait certainement prêt à se laisser acheter. Je crois savoir que le haut commandement militaire lui a dit que ce n'était absolument pas le cas. Mais les choses peuvent changer. Nous savons tous les deux que l'intention d'Israël, comme vous l'avez souligné, est de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens. Bien entendu, l'armée jordanienne s'est rapprochée de la frontière de la Cisjordanie parce qu'elle craint précisément ce que vous avez dit, le nettoyage ethnique de la Cisjordanie. Et je veux dire qu'Israël a déjà fait savoir qu'il allait, en substance, annexer le nord de Gaza et ensuite, créer ce qui a déjà été créé, mais même laisser cette catastrophe humanitaire s'envenimer dans le sud dans l'espoir qu'elle mette suffisamment de pression. Mais oui, je pense que c'est, et je pense que c'est à la fin de votre livre, vous parlez de la façon dont Robert tombe dans une sorte de désespoir, parce qu'après plus de quatre décennies, les choses sont pires. Et je crois qu'il vous dit même, dans votre livre, ou vous le citez dans votre livre, qu'il pense que cela n'en valait pas la peine. Est-ce que c'est une citation exacte, ou quelque chose comme ça ?

Lara Marlowe :

Non, il a dit qu'il craignait que rien de ce qu'il avait écrit n'ait fait de différence, ce qui n'est pas exactement la même chose que de dire que cela n'en valait pas la peine. Je pense qu'il a fait une énorme différence. Je pense que depuis le 7 octobre 2023 et le massacre de 42 000 Palestiniens à Gaza, et maintenant avec le massacre de milliers de Libanais, je pense que l'opinion publique en Occident commence à changer, non pas parmi les dirigeants si peu courageux, mais parmi les gens, et en particulier les jeunes, et c'est pourquoi nous avons vu ces manifestations de masse dans de nombreux pays européens. Aux États-Unis, nous avons assisté à l'occupation des campus universitaires par les étudiants, et il est devenu possible de critiquer Israël d'une manière qui n'était pas possible auparavant, même dans les médias grand public, dans des journaux comme le New York Times, vous avez des éditorialistes qui tiennent des propos très virulents contre Netanyahou et contre le massacre des Palestiniens et des Libanais. Les choses ne changent donc pas autant qu'elles le devraient, ni aussi vite qu'elles le devraient, ni probablement de la manière dont Robert aurait voulu qu'elles changent, mais elles font une différence, et je pense qu'il a fait plus que n'importe qui d'autre pour préparer le terrain à ce changement. J'ai été très frappé. Une jeune romancière irlandaise, Sally Rooney, a écrit plusieurs énormes best-sellers sur les jeunes en Irlande. Dans l'un de ses romans, l'un des étudiants du Trinity College de Dublin lit Robert Fisk, et il est vrai que les jeunes le lisent beaucoup. Il avait l'habitude de me dire que les jeunes venaient en masse à ses conférences, et il en tirait une grande satisfaction, malgré ses sentiments de désespoir face à la nature immuable du Moyen-Orient et à la trahison continue des Arabes.

Chris Hedges :

Il y a un moment où il est attaqué par une foule d'Afghans et très sévèrement battu, je veux dire, et sauvé finalement par un Afghan et il aurait probablement été tué si cet étranger n'était pas intervenu, et j'ai pensé que sa réaction à cette attaque expliquait beaucoup de choses sur qui il était. Pouvez-vous nous raconter cette histoire ?

Lara Marlowe :

Je sais qu'il est retourné au magasin qui se trouvait tout près de l'endroit où il avait été traîné hors du bus et tabassé à coups de pierres. Je l'ai vu, notre mariage était en difficulté à l'époque, mais je suis allée en Irlande pour être avec lui quelques semaines après ce qui s'est passé, et il avait encore, il a probablement vu les photos de lui avec son front en quelque sorte ouvert et saignant, et il avait encore la croûte sur son front. Il était très contrarié. Et je pense que n'importe lequel d'entre nous le serait de voir une foule en colère essayer de le lapider à mort, ce qui s'est produit. Ils tenaient des pierres dans leurs mains et le frappaient avec. Il était très contrarié. Il pensait aussi que c'était très louche, parce que la seule chose qu'ils avaient volée était son carnet de contacts. Il avait un magnifique carnet en cuir de couleur bordeaux, comme un filofax, que je lui avais offert et qui contenait tous ses contacts. Je veux dire tous les contacts, par exemple, qui l'avaient conduit à Ben Laden. Et tout était écrit dans ce tout petit gribouillis de Robert, qui était très difficile à lire, mais il n'y en restait plus rien. Plus rien du tout. Ils n'ont pris ni son passeport ni son argent. Rien d'autre. Il s'est demandé si un service de renseignement était derrière tout cela, si quelqu'un avait vendu ce carnet de contacts. Il m'a également dit que Daniel Pearl et sa femme, Marianne si je me souviens bien, l'avaient recueilli et s'étaient occupés de lui lorsqu'il était sorti de l'hôpital après cet horrible passage à tabac. Et bien sûr, Daniel Pearl a ensuite été décapité au Pakistan, ce qui a également bouleversé Robert. Il a dit, et je sais que cela a été controversé, qu'il ne blâmait pas les gens qui l'avaient battu, parce qu'il a dit que si les Américains venaient de bombarder mon village et de détruire ma maison et que je voyais, ce qui est à peu près ce qui s'est passé en Afghanistan, un Occidental dans un bus à la frontière afghano-pakistanaise, je voudrais le tuer moi aussi. Et je pense que beaucoup de ses collègues ont trouvé que c'était une chose très stupide à dire. Fisk pardonne à ceux qui ont failli le tuer, mais c'était son attitude, et c'était celle de Robert. Il voulait toujours comprendre. Il voulait connaître le point de vue de l'autre. Et il me disait souvent, si je m'étais disputé avec des éditeurs, ce genre de choses, il me disait, mets-toi à leur place, ou si j'avais envoyé un message miteux par télex ou par e-mail, il me disait, "Maintenant, qu'est-ce que tu ressentirais si tu recevais ce message, Lara ?" Et il avait une capacité infinie à faire cela. Et je pense que le fait qu'il ait fait cela montre son humanité et l'étendue de son esprit.

Chris Hedges :

Eh bien, la capacité de se mettre à la place des autres. Je veux dire qu'il avait cela en lui. C'est ce qui a rendu ses reportages si extraordinaires. Je ne suis pas d'accord avec les rédacteurs en chef étrangers. J'ai couvert la guerre au Salvador et avec tous ces vieux bricarts qui avaient couvert la guerre au Vietnam, et l'un d'entre eux m'a dit à propos des rédacteurs en chef étrangers, n'oubliez jamais qu'ils sont l'ennemi. Si je ne m'abuse, il s'agissait de Dial Torgerson, en fait.

Lara Marlowe :

Robert a aussi eu des problèmes avec le London Times, mais il s'est battu. Il a toujours mené le bon combat et s'est défendu. Grand Dieu, il s'est défendu. Et je n'aurais pas voulu être le destinataire d'une tirade de Fisk, parce qu'on ne peut jamais le vaincre dans une discussion ?

Chris Hedges :

Oui, j'ai eu quelques tirades de ce genre, des rédacteurs qui dénaturent votre histoire. Il y a donc un sous-texte amusant dans ce livre. Je voudrais vous poser une question à ce sujet. Il s'agit de son père, Bill Fisk. Il lui dédie... il avait une relation très conflictuelle avec son père. Il dédie le livre. Il vous dédie Pity the Nation. Il dédie le livre à ses parents. Son père avait servi pendant la Première Guerre mondiale et il raconte dans le livre comment, lorsque son père est mort, je pense qu'il le regrette, il n'est pas allé lui dire au revoir. Lorsqu'il était enfant, son père l'emmenait l'été sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, mais son père revient souvent dans le livre, ce que je trouve fascinant, compte tenu de la relation qu'il entretenait avec lui. Je me demandais si vous pouviez nous en parler.

Lara Marlowe :

Bien sûr, bien sûr, je connaissais ses parents. Son père est mort à l'âge de 93 ans. Il était originaire du nord-ouest de l'Angleterre. Je crois qu'il était originaire de Liverpool ou de Manchester. Ma mémoire me fait défaut, mais le père de son père avait été premier lieutenant sur le Cutty Sark, ce dont Robert était très fier. Mais Bill, son père, s'était marié une première fois avec une femme qui avait apparemment une peur incroyable du sexe, et je ne pense pas qu'ils aient jamais eu de rapports sexuels, et elle est morte, et Robert est tombé sur sa tombe dans le cimetière local de Maidstone, dans le Kent, et il est rentré chez lui et a interrogé son père à ce sujet qui lui a répondu : "Qu'est-ce que tu as entendu à ce sujet, mon garçon ?". Elle s'appelait Winifred Fisk. Quoi qu'il en soit, son père a épousé la mère de Robert, qui avait plus de 20 ans de moins que lui, Peggy, une femme merveilleuse. Elle était très ensoleillée, très joyeuse, toujours optimiste et je sais que Robert tenait son optimisme de sa mère mais son père disait toujours, il l'appelait fella, ce que Robert trouvait ironique puisque fella venait de fellahin, un mot arabe pour désigner un paysan. Il lui disait : "Nous devons faire de toi un homme, fella". Et il l'a envoyé dans une école publique britannique à l'âge de neuf ans. Robert est donc passé d'un enfant unique très gâté, dont la mère lui apportait thé et toasts au lit tous les matins, à une école publique britannique où on le réveillait à cinq heures du matin, où il prenait des douches froides le matin, où il était brutalisé, où il devait courir et devenir cadet, cadet militaire, etc. Et il détestait ça. Il détestait absolument cela. La première fois qu'il a été autorisé à rentrer chez lui pour un week-end, il a pleuré et pleuré et pleuré encore. Et il a dit : "Je vous en prie, ne me renvoyez pas ça. Je déteste. Je veux vivre à la maison avec vous". Et sa mère a dit : "S'il te plaît, Bill". Et son père a répondu, "Non, nous devons faire de toi un homme". Et il a détesté son père. Il le détestait vraiment, vraiment. Et ce n'est que dans les dernières années de sa vie qu'il a cédé. Il a admis que son père lui avait appris à aimer les livres et l'histoire, il lui en a octroyé le mérite, et il est parvenu à une sorte de réconciliation. Je pense qu'il y avait là un aspect œdipien très fort, Robert détesterait probablement que je dise cela, mais son père et lui étaient tous deux amoureux de sa mère, et je pense qu'ils étaient en compétition pour son amour, ils étaient jaloux l'un de l'autre, et la haine de Robert pour l'autorité, je crois, est venue de cette relation avec son père. Il n'a jamais fait confiance aux autorités américaines ou britanniques, qu'il s'agisse de gouvernements civils ou militaires. Il a toujours été extrêmement cynique et sceptique, et cela remonte à sa relation avec son père, Bill Fisk.

Chris Hedges :

Eh bien, cela remonte à, … à l'internat. Je suis allé en pension à 10 ans, c'est très similaire. Et c'est là que j'ai appris à détester toute autorité. Oui, c'est vrai. Donc ces gens-là, si vous avez une forte volonté, leur but est de vous briser, et c'est ce qu'ils font à la plupart. De toute évidence, ils ne l'ont pas brisé. Nous devons mentionner le fait, et Robert le fait dans son livre, que son père est chargé de procéder à l'exécution d'un déserteur, qu'il refuse et détruit sa propre carrière dans l'armée à cause de cela.

Lara Marlowe :

Oui, et Robert a reconnu qu'il s'agissait d'un acte héroïque. Et il a dit que c'était la seule chose qu'il aimait vraiment chez son père. C'était une relation d'amour et de haine. Lorsque sa mère est décédée, son père étant mort avant sa mère environ cinq ans auparavant, nous sommes allés vider la maison de ses parents, et Robert a passé, je crois que nous avons passé environ trois semaines là-bas, parce qu'ils n'avaient jamais, comme toute la génération de la Seconde Guerre mondiale, jeté quoi que ce soit. Robert a passé tout ce temps dans la bibliothèque de son père, à parcourir les livres et à choisir ceux qu'il voulait garder. Il appréciait beaucoup l'amour de son père pour les livres, et surtout pour ceux d'histoire. Je pense que vous avez parlé tout à l'heure du penchant littéraire de Robert, de ses talents d'écrivain, il pouvait réciter Shakespeare... lorsqu'il est allé interviewer Ben Laden en Afghanistan, près de Jalalabad, il lisait Guerre et Paix de Tolstoï. Et je crois que dans La grande guerre pour la civilisation, il évoque le fait qu'il était allongé sur le lit dans cet horrible hôtel, avec l'air conditionné qui déferlait sur lui, tandis qu'il lisait Guerre et Paix. Il y a donc ce drôle de va-et-vient entre Ben Laden et Al-Qaïda, d'une part, et les guerres napoléoniennes et l'invasion de la Russie par Napoléon, d'autre part. Mais c'était Robert, cette incroyable juxtaposition, toujours, de la littérature et de l'histoire, de l'actualité et du présent.

Chris Hedges :

Ce qui est très rare, mais cette littérature est extrêmement importante, non seulement si vous êtes écrivain, mais aussi si vous voulez comprendre la nature humaine, la psychologie humaine et comment elle fonctionne. Je sais que vous citez Proust dans votre livre, je suis un grand fan... J'ai lu À la recherche du temps perdu trois fois, mais pas en français, contrairement à vous. Qu'est-ce que vous citez ?

Lara Marlowe :

Je ne l'ai lu qu'une fois, pas trois.

Chris Hedges :

La première fois que je l'ai lu, c'était pendant la guerre en Bosnie. C'est l'autre chose que les gens ne savent pas. En temps de guerre, il y a beaucoup de temps mort. Vous restez assis à attendre de pouvoir parvenir à certains endroits.

Lara Marlowe :

Robert racontait toujours l'histoire de son ami Ed Cody du Washington Post.

Chris Hedges :

Je connaissais Ed, lui et moi avons couvert ensemble la guerre au Salvador.

Lara Marlowe :

Oui, Ed est un type formidable. Il parle très bien l'arabe, mieux que Robert si j'ose dire, mais lorsqu'il rencontrait un milicien obstiné refusant de le laisser passer à un poste de contrôle, il sortait de sa poche un volume de Verlaine, s'asseyait au bord de la route et se mettait à lire de la poésie. Il avait toujours un petit volume de quelque chose avec lui pour ces occasions, et Robert aimait raconter cette histoire à propos d'Ed. Il savait faire preuve de patience, ce qui n'était pas toujours le cas de Robert, mais il savait comment charmer les gens pour qu'ils le laissent passer ou ne lui tirent pas dessus, ou quoi que ce soit d'autre.

Chris Hedges :

Il était l'un des plus grands reporters de notre génération au Moyen-Orient. C'était Lara Marlowe pour son livre Love in a Time of War. Et puis, bien sûr, nous avons discuté du chef-d'œuvre de Robert Fisk, The Great War for Civilization (La grande guerre pour la civilisation). Je pense, Lara, que vous êtes probablement d'accord pour dire que si on veut comprendre le Moyen-Orient moderne, il n'y a pas de meilleur ouvrage.

Lara Marlowe :

Absolument.

Chris Hedges :

Je tiens à remercier Diego [Ramos], Thomas [Hedges], Max [Jones] et Sofia [Menemenlis], qui ont produit l'émission. Vous pouvez me trouver sur ChrisHedges.Substack.com.

📰 Lien de l'article original :

◾️ ◾️ ◾️