❖ Israël, du Guatemala à Gaza

La déformation et/ou la suppression du récit historique est un mécanisme de contrôle, appliqué avec une rigueur & un acharnement extrême dans le cas du génocide perpétré par Israël à Gaza.

Deux articles, le premier datant de 1986, le second actuel.

1- Israël & le Guatemala

Armes, conseils & contre-insurrection

Par Cheryl Rubenberg, mai/juin 1986, Middle East Research and Information Project (n°140)

Middle East Research and Information Project ou Projet de recherche et d'information sur le Moyen-Orient couvre de manière critique le Moyen-Orient depuis 1971.

La présence de plus en plus manifeste d'Israël à travers le tiers-monde, notamment dans des pays aussi disparates que les Philippines, l'Afrique du Sud, le Sri Lanka, le Zaïre, le Botswana, le Salvador et l'Argentine, soulève un certain nombre de questions sur les objectifs et la nature de la politique étrangère israélienne, la nature de l'État israélien et les relations entre les États-Unis et Israël. L'une des relations avec le tiers-monde - l'implication d'Israël au Guatemala - comporte plusieurs aspects uniques, mais la structure fondamentale de ce lien éclaire considérablement les questions plus larges.

Trois facteurs fondamentaux sous-tendent l'implication d'Israël au Guatemala et toutes ses relations avec le tiers-monde. Premièrement, les engagements mondiaux d'Israël sont directement liés à ses efforts pour sortir de son isolement international. En raison de cet isolement, les dirigeants israéliens estiment ne pas pouvoir se permettre d'être sélectifs quant au type de régimes qu'ils aident. Comme l'a récemment déclaré un ancien président de la commission des relations étrangères de la Knesset, interrogé sur les relations entre Israël et le Guatemala :

"Israël est un État paria. Lorsque les gens nous demandent quelque chose, nous ne pouvons pas nous permettre de poser des questions sur leur idéologie. Le seul type de régime qu'Israël ne soutiendrait pas serait un régime anti-américain. De plus, si nous pouvons aider un pays que les États-Unis ne peuvent pas aider, ce serait nous tirer une balle dans le pied que de ne pas le faire". [1]

Comme le suggère cette remarque, un deuxième élément des engagements d'Israël dans le tiers-monde est la convergence significative des intérêts entre Israël et les États-Unis dans ces régions. Les politiques israéliennes ne sont pas dictées par les aspirations des États-Unis, mais elles servent souvent ce que Washington considère comme ses propres intérêts dans un bon nombre de pays du tiers-monde. Si parfois les politiques israéliennes sont mises en œuvre pour réduire la dépendance d'Israël vis-à-vis des États-Unis, Israël mène aussi des politiques dans le but spécifique de servir les intérêts américains. Ces initiatives sont principalement motivées par la volonté d'Israël d'accroître son influence sur la politique de Washington au Moyen-Orient. D'autres politiques israéliennes sont le fruit du hasard, résultat d'initiatives prises par des individus, des entreprises ou des institutions agissant sans directives politiques du gouvernement. Mais toutes ces situations révèlent une convergence frappante entre les effets des politiques d'Israël et les objectifs américains.

Un troisième facteur contribuant à l'élargissement des engagements internationaux d'Israël est la militarisation croissante de la société israélienne. Cette militarisation se reflète dans l'autonomie accrue de l'armée en Israël. L'armée et le complexe militaro-industriel prennent fréquemment des décisions de politique étrangère sans grande contribution ni contrôle de la part du secteur civil. En effet, selon l'analyste militaire israélien Ze'ev Schiff, l'appareil civil, c'est-à-dire le ministère des Finances, ne contrôle même pas le budget de la défense [2]. La croissance vertigineuse de ce budget, le rôle croissant des Forces de défense israéliennes (FDI) en tant que facteur de pouvoir dans la politique israélienne et la concentration croissante des décisions en matière de politique étrangère et de défense entre les mains d'un groupe restreint, généralement composé d'anciens officiers supérieurs, ont conduit à une politique étrangère qui privilégie les solutions militaires dans toutes les situations.

Une autre considération connexe concerne la vente d'armes et d'équipements militaires. Les analystes classent aujourd'hui Israël au septième ou douzième rang mondial des exportateurs d'armes conventionnelles [3]. Les intérêts d'Israël en matière d'exportation sont liés à son besoin stratégique perçu d'atteindre l'autosuffisance dans la production d'armes afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis tout en conservant une supériorité militaire absolue dans la région. La petite taille du pays, ainsi que sa propre vulnérabilité financière inhérente, ont rendu problématique le développement d'un complexe militaro-industriel à l'échelle souhaitée. Le développement de marchés extérieurs a atténué le problème des "économies d'échelle" dans la production d'armes. En outre, l'exportation d'armes a contribué à maintenir la production à pleine capacité, facilitant la planification stratégique et le stockage, garantissant l'approvisionnement en cas de besoin et permettant de consacrer les ressources limitées à la science, à la technologie, à la recherche et au développement, afin de maintenir l'avantage qualitatif du pays [4].

Des motivations économiques importantes sont également associées aux exportations d'armes. Les 150 entreprises israéliennes qui fabriquent du matériel militaire exportable emploient, directement ou indirectement, 60 000 personnes, soit environ 18 à 20 % de la main-d'œuvre industrielle juive. De plus, les transferts d'armes représentent un cinquième des exportations industrielles et un dixième de l'ensemble des exportations. Ainsi, tant le niveau d'emploi que les considérations liées à la balance des paiements sont étroitement liés aux ventes d'armes. En conséquence, le programme d'exportation d'armes d'Israël a contribué à améliorer sa position commerciale face à un déficit commercial chronique [5]. Dans le calcul d'Israël, ces considérations militaires et économiques importantes transcendent évidemment les "subtilités" politiques telles que les violations des droits de l'homme.

Un autre aspect de la militarisation croissante de la société israélienne concerne les 19 années d'occupation militaire israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et du plateau du Golan, ainsi que, pendant des périodes variables, du Sinaï et du sud du Liban. Cette expérience a formé toute une génération d'Israéliens à imposer la domination israélienne sur les peuples assujettis. Matti Peled, ancien général de l'armée israélienne et aujourd'hui militant pacifiste de premier plan, l'a exprimé ainsi :

"Israël a donné à ses soldats une formation pratique à l'art de l'oppression et aux méthodes de punition collective. Il n'est donc pas étonnant qu'à la fin de leur service dans l'armée, certains de ces officiers choisissent de mettre leurs connaissances au service de dictateurs et que ces derniers soient ravis d'accueillir les experts israéliens". [6]

"Une nation de prisonniers"

Depuis le coup d'État soutenu par la CIA en 1954, le Guatemala a été gouverné par une succession de régimes de droite déterminés à réprimer un mouvement révolutionnaire autochtone dont les origines remontent à l'intervention américaine. La plupart d'entre eux étaient des juntes militaires, mais même sous le régime civil de 1966 à 1970, des officiers militaires occupaient des postes clés au sein du gouvernement [7] et, dans les années 1960, l'État a mené une campagne brutale de contre-insurrection contre un mouvement de guérilla basé principalement parmi la population ladino du pays. Bien que ce mouvement de guérilla ait subi un coup dévastateur en 1970, de nouveaux foyers de résistance ont émergé dans les années 1970, en particulier dans les communautés indiennes, ce qui a donné lieu à de nouvelles stratégies de répression et de contre-insurrection.

Ce sont ces mêmes années qui ont vu Israël "pacifier" et consolider son occupation de la Cisjordanie, de Gaza et du Golan, territoires conquis en 1967. Les liens entre les deux États, qui remontent à la création d'Israël, ont ainsi été renforcés dans les années 1970 par un intérêt commun pour la contre-insurrection. Ces affinités, anciennes et nouvelles, ont pris une nouvelle force lorsque Menahem Begin et sa coalition du Likoud sont arrivés au pouvoir en Israël en juin 1977. Les nouveaux dirigeants israéliens se souvenaient du rôle clé joué en 1947-1948 par Jorge Garcia Granados, représentant du Guatemala au Comité spécial des Nations unies sur la Palestine. Garcia Granados, qui avait été ambassadeur à Washington, était personnellement attiré par la cause sioniste bien avant d'occuper ce poste et a exercé une forte influence sur le Comité spécial pour recommander la partition. Granados avait fait tout son possible pour rencontrer personnellement Begin, Shamir et d'autres membres de la résistance terroriste en Palestine en 1947 ; en 1948, il avait exhorté le président du Guatemala à reconnaître immédiatement Israël [8].

L'attention que porte actuellement Israël au Guatemala ne repose bien sûr pas uniquement sur l'histoire. Le Guatemala peut encore être un atout dans les forums internationaux tels que l'ONU, où Israël est souvent assez isolé. Israël a également des intérêts commerciaux importants dans ce pays d'Amérique latine. De plus, l'importance stratégique du Guatemala pour les États-Unis dans le contexte de leur politique en Amérique centrale, associée aux relations souvent tumultueuses entre Washington et Guatemala City, a conféré à Israël un rôle particulier au Guatemala. Les dirigeants guatémaltèques, pour leur part, considèrent Israël comme le premier maître mondial en matière de contre-insurrection et se tournent vers Israël pour obtenir des conseils, des modèles, une expertise et des armes [9]. L'aide israélienne a commencé en 1971, mais elle a pris une importance accrue après 1977, lorsque les généraux guatémaltèques ont rejeté l'aide militaire américaine en réponse aux pressions de l'administration Carter pour remédier à leurs violations flagrantes des droits de l'homme. Israël n'a manifesté aucune réticence similaire à travailler avec ce pays qu'un avocat guatémaltèque a qualifié de "nation de prisonniers".

Pacification rurale

Le large soutien des paysans ruraux au mouvement révolutionnaire guatémaltèque, en particulier après 1970, a conduit les régimes guatémaltèques à intégrer des programmes de réinstallation agricole dans leurs plans de contre-insurrection. L'un des aspects de cette stratégie était les programmes d'"action civique", qui combinaient des fonctions militaires et agricoles, même si l'accent était clairement mis sur le volet militaire. Le conseiller américain qui a dirigé le personnel consultatif chargé de l'action civique au Guatemala entre 1966 et 1968, le major Frederick F. Woerner, décrit l'action civique comme "une arme militaire dans la lutte contre l'insurrection. J'aimerais pouvoir dire que notre principale préoccupation est d'améliorer la nutrition... Ce ne sont que des effets secondaires. Notre mission est d'assurer la sécurité du pays" [10]. Au Guatemala, la stratégie fondamentale de l'armée a consisté à "pacifier" les campagnes. Entre 1954 et 1984, cela s'est traduit par le meurtre de plus de 100 000 civils [11], la tentative de destruction de la société et de la culture indiennes traditionnelles, et la réinstallation des Indiens dans des "villages modèles", qui comprennent des coopératives agricoles. L'objectif est le contrôle total de la population civile, sans modifier les schémas oligarchiques de propriété foncière [12]. Selon le colonel Eduardo Wohlers, directeur du "Plan d'aide aux zones de conflit" (communément appelé Beans and Bullets (Des haricots et des balles)) sous le régime de Rios Montt en 1982-1983, Israël a été la principale source d'inspiration de la stratégie agraire de contre-insurrection du Guatemala. Le programme Nahal d'Israël a été particulièrement inspirant. Nahal, acronyme hébreu signifiant "Jeunesse pionnière combattante", forme des soldats aux techniques agricoles afin de créer et de développer des colonies frontalières. "Beaucoup de nos techniciens ont été formés en Israël", a déclaré Wohlers. "Le modèle du kibboutz et du moshav est fermement ancré dans leur esprit. Et personnellement, je pense qu'il serait fascinant de transformer nos hautes terres en un système de ce type" [13]. Un autre point de vue guatémaltèque brosse un tableau plus sombre du système "fascinant" de Wohler :

"L'agriculture est la clé du rôle actuel d'Israël. Elle comprend une mosaïque imbriquée de programmes d'aide : des armes pour renforcer l'armée guatémaltèque afin qu'elle écrase l'opposition et ravage les campagnes, des conseils en matière de sécurité et de renseignement pour contrôler la population locale, et des modèles de développement agraire à construire sur les cendres des hautes terres". [14]

L'implication d'Israël dans le programme de contre-insurrection agricole du Guatemala a commencé en 1977, peu après l'élection de Menahem Begin au poste de Premier ministre. Deux Guatémaltèques importants se sont rendus en Israël : le colonel Fernando Castillo Ramirez, directeur de l'Institut national de transformation agraire (INTA), l'institution la plus concernée par la réinstallation agricole dans les zones de conflit, et Leonel Giron, économiste agricole chargé des programmes de colonisation dans la Franja Transversal del Norte, la vaste région nordique prévue pour le développement des infrastructures et la colonisation des terres [15]. Ils ont sollicité des conseils techniques, militaires et agricoles en matière de colonisation, ainsi que des armes et des programmes d'investissement conjoints. Immédiatement après leur visite, des conseillers israéliens sont arrivés au Guatemala pour planifier des programmes d'"action civique" dans la région tendue d'Ixcan, à El Quiche, cœur du mouvement révolutionnaire et théâtre d'une répression militaire implacable [16].

En janvier 1978, Israël a lancé un programme de deux ans de bourses destinées aux fonctionnaires guatémaltèques afin que ceux-ci étudient les programmes de coopératives agricoles en Israël. Cinquante bourses ont été accordées et un flux constant de planificateurs, d'économistes, de gestionnaires de crédit et autres - dont un nombre important de hauts fonctionnaires de l'armée guatémaltèque - se sont rendus en Israël [17]. En février 1979, le Centre d'étude des colonies israéliennes de Rehovot a accordé des bourses supplémentaires aux fonctionnaires et aux employés de l'INTA, dans le cadre d'un plan de « pacification« rurale lancé par le président de l'époque, Lucas Garcia. Selon un porte-parole d'Yitzhak Shamir, au cours de la période 1978-1979, les experts israéliens "ont formé environ 1 000 Guatémaltèques" [18]. Le plan de "pacification", qui aurait contenu des éléments du kibboutz et du moshav [19], n'a jamais été mis en œuvre, car le régime de Lucas Garcia a réagi sans discernement au mouvement de masse croissant, et l'armée et les escadrons de la mort organisés par l'État ont assassiné des paysans, des dirigeants syndicaux, des membres du clergé, des étudiants et des politiciens modérés [20].

Le général Efrain Rios Montt a pris le pouvoir à Lucas Garcia en mars 1982 et a mis en place le programme de "pacification" rurale Beans and Bullets (Des haricots et des balles). Ce programme a été conçu par deux officiers militaires guatémaltèques, le colonel Wohlers et le général Fuentes Corado, prétendument en collaboration avec des conseillers israéliens. Le nouveau programme récompensait par de la nourriture et un logement tout paysan qui coopérait avec le gouvernement, et recourait à la force ou à la menace de la force contre ceux qui ne le faisaient pas. L'armée a lancé une violente croisade contre les paysans, au cours de laquelle au moins 10 000 civils indiens ont été tués [21]. Des dizaines de projets ont ensuite été mis en œuvre dans les zones rurales, dont beaucoup ont été réalisés par des Israéliens, notamment la construction de logements dans les villages modèles, de routes et de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau. L'analyste Nancy Peckenham a décrit de manière succincte la signification du volet "haricots" du programme :

"Ces projets, dont la plupart ont fourni une aide d'urgence aux personnes déplacées de leurs foyers par l'offensive de l'armée, puis rassemblées par les militaires dans leurs cachettes dans les montagnes, font partie intégrante du programme national de contre-insurrection. À un niveau secondaire qui intègre des objectifs à long terme, le programme de pacification promeut un nouvel ordre social et économique qui, selon Wohlers, devrait affaiblir la capacité des forces d'opposition à organiser la population rurale contre le gouvernement et l'armée". [22]

Une autre partie du Plan Victoria de Rios Montt, mis en œuvre avec l'aide d'Israël, consiste à recruter les paysans eux-mêmes dans des patrouilles de défense civile. Ces patrouilles opposent efficacement les paysans les uns aux autres et font partie intégrante de la campagne de contre-insurrection. L'adhésion à ces patrouilles, qui sont organisées et contrôlées par l'armée, est obligatoire. Ceux qui refusent d'y adhérer sont qualifiés de subversifs. Les paysans recrutés reçoivent des armes et sont chargés de surveiller les autres pour détecter tout signe de tendance révolutionnaire. Environ un million de civils ont été contraints de rejoindre les patrouilles [23]. Après le renversement de Rios Montt en 1983, le nouveau gouvernement du général Oscar Humberto Mejia Victores a adopté une approche plus sélective en matière d'exécutions et de disparitions forcées. Son régime a tenté de consolider le programme de pacification rurale, en se concentrant sur la réinstallation des Indiens dans des villages modèles, et a renforcé les patrouilles de défense civile, un programme plus étendu de "nourriture contre travail" et divers projets de développement lancés par l'oligarchie. Les preuves disponibles suggèrent que le rôle d'Israël au Guatemala n'a certainement pas diminué pendant l'administration Mejia Victores.

Ventes d'armes & assistance militaire

La coopération militaire entre Israël et le Guatemala a débuté en 1971, sous la présidence du colonel Carlos Arana Osario. À cette époque, le chef d'état-major guatémaltèque, Kjell Laugerud Garcia, s'est rendu en Israël où il a rencontré le ministre de la Défense Moshe Dayan et d'autres responsables militaires israéliens. Laugerud Garcia a fait part de l'intérêt du Guatemala pour l'acquisition d'armements et d'équipements de communication militaire. Plus tard dans l'année, les deux pays ont signé leur premier accord de coopération, dont les détails n'ont toutefois pas été rendus publics [24].

En 1974, Laugerud Garcia est devenu président à l'issue d'une élection considérée de manière générale comme frauduleuse. Juste avant son entrée en fonction en avril, il a effectué une visite privée en Israël, où il a annoncé son souhait d'élargir la coopération avec ce pays [25]. Le premier accord sur les armes entre Israël et le Guatemala a été signé quelques mois plus tard [26]. En 1975, des avions Arava de fabrication israélienne (adaptables aux missions de contre-insurrection) sont arrivés au Guatemala, suivis par des livraisons de véhicules blindés, d'artillerie et d'armes légères, notamment des mitraillettes Uzi et des fusils d'assaut Galil, qui sont devenus l'équipement standard de l'armée guatémaltèque. Des techniciens et des conseillers militaires israéliens accompagnaient les Aravas [27].

L'intérêt du Guatemala pour l'achat d'armes israéliennes et le recours à des conseillers israéliens a été renforcé par ses relations de plus en plus difficiles avec les États-Unis. Les Guatémaltèques ressentaient de l'amertume face aux diverses pressions exercées par Washington, ainsi qu'à l'attitude condescendante de ses conseillers envoyés avec les armes américaines. En 1977, une série d'événements a conduit Israël à devenir le principal fournisseur d'armes du Guatemala et sa principale source de conseils en matière de contre-insurrection. [28]

Trois mois après l'entrée en fonction de Jimmy Carter à la présidence en janvier 1977, le département d'État a publié un rapport condamnant les violations des droits de l'homme au Guatemala. Le régime guatémaltèque a rétorqué qu'il rejetterait d'avance toute aide militaire provenant d'un gouvernement qui oserait imposer des conditions ou s'ingérer dans ses affaires intérieures [29]. À la demande de Carter, le Congrès a suspendu l'aide militaire au Guatemala, et l'administration a inscrit le Guatemala sur une liste de "pays violant de manière flagrante et systématique les droits de l'homme". Cela a conduit les responsables américains à ne pas soutenir les prêts multilatéraux accordés au Guatemala par la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de développement, à moins que ces prêts ne financent de manière démontrable "les besoins humains fondamentaux" [30].

Le gouvernement israélien est immédiatement intervenu pour combler le vide et une vague d'activité a suivi. Israël n'a pas imposé de "conditions" à ses armes ou à ses conseils et s'est montré indifférent aux pratiques répressives du régime guatémaltèque. Le flux d'armes et de conseillers en "développement agricole" s'est considérablement accru. En juin 1977, les douaniers de la Barbade ont découvert une cargaison de 26 tonnes d'armes et de munitions destinées au Guatemala en provenance d'Israël dans un avion-cargo argentin, ce qui laissait présager le rôle croissant d'Israël en tant que principal fournisseur d'armes du Guatemala [31]. Peu après, Israel Aircraft Industries (IAI), détenue et contrôlée par le ministère de la Défense, a installé un système de contrôle du trafic aérien par radar Elta à l'aéroport près de Guatemala City. Ce système est toujours exploité par des techniciens israéliens [32].

En décembre 1977, le président israélien Ephraim Katzir effectua un voyage de sept jours au Guatemala, où il signa un accord d'assistance militaire. Le président Laugerud Garcia annonça également que le Guatemala achèterait cinq patrouilleurs lance-missiles de classe Dabur à Israël. Son ministre de la Défense se rendit peu après en Israël pour finaliser l'achat et rechercher d'autres équipements militaires israéliens [33]. Une réunion entre les ministres de la Défense des deux pays, ainsi qu'entre des responsables guatémaltèques d'autres ministères et leurs homologues israéliens, a eu lieu au début de l'année 1978, en Israël. Les ministres de la Défense ont discuté de la fourniture d'armes, de munitions, d'équipements de communication militaire (y compris un système informatique), de chars et de véhicules blindés, de cuisines mobiles de campagne, d'autres équipements de sécurité et même de la fourniture éventuelle d'avions de combat avancés, les Kfir. Ils ont également discuté de l'envoi de personnel israélien pour installer des systèmes informatiques et radar, aider à la formation et à la maintenance des équipements, créer une école d'électronique et former et conseiller l'armée guatémaltèque ainsi que la police de sécurité intérieure (connue sous le nom de G-2) en matière de tactiques de contre-insurrection. Le Guatemala a rapidement reçu tout l'équipement et l'aide souhaités, à l'exception du Kfir [34], qu'Israël n'a pas été autorisé à vendre par les États-Unis car il était équipé d'un moteur de fabrication américaine. En 1980, l'armée guatémaltèque était entièrement équipée de fusils Galil, pour un coût de 6 millions de dollars [35].

Contre-insurrection informatisée

En mars 1978, le général Romeo Lucas Garcia a accédé à la présidence du Guatemala à l'issue d'une autre élection frauduleuse. En 1979, des techniciens israéliens de Tadiran Israel Electronics Industries ont commencé à installer un centre informatique à Guatemala City, qui est devenu opérationnel fin 1979 ou début 1980. Les banques de données de cet ordinateur contiendraient les noms d'au moins 80 % de la population du pays. Selon le journaliste israélien Yosef Pri'el, ce système a été mis en place pour surveiller et "suivre les mouvements de la guérilla dans la capitale" [36]. Faisant partie du Centre régional des télécommunications, ce système est situé derrière le Palais national et est relié à un complexe d'installations de collecte et de stockage de renseignements. Un rapport accuse le Centre d'être lié au Commandement Sud de l'armée américaine à Fort Gulick, dans la zone du canal de Panama [37]. Outre le stockage d'informations sur les groupes de guérilla, l'ordinateur serait également capable de mesurer les augmentations soudaines et importantes de la consommation d'eau ou d'électricité, qui pourraient, par exemple, indiquer l'utilisation d'une presse à imprimer au milieu de la nuit. George Black rapporte qu'"au cours de l'été 1981, des méthodes sophistiquées d'analyse informatique argentines (utilisant du matériel israélien) ont joué un rôle crucial dans la détection et le démantèlement de 27 refuges de guérilleros à Guatemala City" [38]. Selon un groupe d'opposition guatémaltèque, Israël est responsable de l'ensemble du complexe et des Israéliens y travaillent comme conseillers et instructeurs [39]. Amnesty International a accusé le système informatique de faire partie intégrante de l'appareil étatique visant à terroriser ses propres citoyens. [40]

Le 3 novembre 1981, l'armée guatémaltèque a ouvert une école d'électronique construite, financée et dotée en personnel par des Israéliens. Selon le président Lucas Garcia, cette institution formerait des spécialistes dans des technologies importantes pour la lutte contre l'insurrection : codification et décodification électroniques, surveillance et brouillage des transmissions radio, et chiffrement. [41] Le colonel qui dirige l'établissement affirme que "les méthodes d'enseignement, les équipes pédagogiques, les instruments techniques, les livres et même le mobilier sur mesure ont été conçus et fabriqués par la société israélienne DEGEM Systems". [42]

Experts à l'exportation

L'aspect le plus controversé des relations entre Israël et le Guatemala est le rôle que les conseillers israéliens ont joué dans la formulation et la mise en œuvre de la stratégie de contre-insurrection du Guatemala. En 1980, le chef des forces de sécurité intérieure du Guatemala, le ministre de l'Intérieur Donaldo Alvarez Ruiz, a effectué un deuxième voyage en Israël. Par la suite, le Guardian et d'autres sources ont rapporté que des conseillers israéliens, chiliens, argentins et d'autres pays étrangers travaillaient avec la police nationale guatémaltèque G-2 pour développer des capacités de contre-insurrection [43].

Au début des années 1980, un grand nombre d'officiers et de militaires israéliens à la retraite cherchaient à se faire employer par des gouvernements étrangers, une situation qui se reflétait dans la présence israélienne au Guatemala. Le Guatemala avait précisément besoin des compétences que les Israéliens étaient les plus qualifiés pour offrir. Arieh Egozi a noté dans le Yediot Aharonot que ces personnes étaient devenues un "produit d'exportation" majeur d'Israël [44].

Au début de l'année 1982, le Guatemala comptait au moins 300 conseillers israéliens [45] Le New York Times a rapporté qu'Israël était "connu pour avoir des équipes de renseignement, des spécialistes de la sécurité et des communications, ainsi que du personnel de formation militaire au Guatemala". [46]

Israël nie officiellement avoir fourni des conseillers au Guatemala. L'ambassadeur israélien à Guatemala City a déclaré : "Il y a peut-être des Israéliens ici, mais ils ne font pas partie de l'armée israélienne ni de l'ambassade. Nous n'avons même pas d'attaché militaire ni de conseillers ici" [47]. Néanmoins, on sait que des conseillers israéliens ont formé l'armée de l'air et les forces spéciales de l'armée guatémaltèques, ainsi que les services de renseignement. Le Washington Post a rapporté : "des conseillers israéliens - certains officiels, d'autres privés - ont aidé les agents de la sécurité intérieure guatémaltèque à traquer les groupes rebelles clandestins" [48]. Il existe sans aucun doute à la fois des conseillers officiels et des "indépendants" - d'anciens officiers de l'armée israélienne qui offrent leurs services personnels en tant que "consultants antiterroristes" mercenaires, conseillers, formateurs et même simples gardes du corps [49]. (En outre, des dizaines de marchands d'armes israéliens indépendants, généralement des officiers retraités de l'armée israélienne, font la promotion de la vente d'armes à des fins personnelles au Guatemala et ailleurs en Amérique latine [50]). Une grande partie du travail des conseillers israéliens officiels a été effectuée sous le couvert de programmes d'"action civique", de "développement agricole coopératif", de "campagnes d'alphabétisation" et d'autres labels apparemment inoffensifs. Des conseillers israéliens, envoyés par le gouvernement ou travaillant à leur compte, auraient formé des troupes d'élite connues sous le nom de "Kaibiles" pour le programme de pacification des Indiens entrepris par le président Lucas Garcia à l'automne 1981, et poursuivi de manière plus intensive par Rios Montt [51]. Au début de l'année 1982, les Kaibiles avaient tué des centaines de civils indiens [52].

Lorsque le général Efrain Rios Montt a organisé son coup d'État le 23 mars 1982, le magazine d'information israélien Ha'olam Hazeh a rapporté qu'il avait bénéficié de l'aide de 300 conseillers militaires israéliens qui l'avaient aidé à former, planifier et exécuter le coup d'État. Le Yediot Aharonot a qualifié ce coup d'État de "connexion israélienne" [53]. Rios Montt lui-même a reconnu à un journaliste d'ABC que les choses s'étaient très bien passées "parce que beaucoup de nos soldats avaient été formés par des Israéliens" [54]. Pendant les 17 mois du règne de Rios Montt, l'intensification de l'implication militaire d'Israël au Guatemala s'est accompagnée d'une aide à d'autres niveaux. Peu après la prise du pouvoir par Rios Montt, les deux pays ont signé un accord de coopération commerciale et économique de grande envergure. L'office du tourisme du Guatemala aurait ciblé les communautés juives américaines dans sa campagne de promotion, et la radio guatémaltèque diffusait régulièrement des programmes israéliens [55]. Magen David Adom, la Croix-Rouge israélienne, a sollicité des contributions auprès des Juifs américains afin qu'Israël puisse envoyer des secours au Guatemala. Pendant cette période, un chef d'entreprise guatémaltèque a déclaré au Los Angeles Times : "Nous sommes isolés sur la scène internationale. Le seul ami qui nous reste dans le monde est Israël" [56].

Le ministre de la Défense de Rios Montt, le général Mejia Victores, renversa le président le 8 août 1983. Le changement de personnel au palais présidentiel ne semblait pas annoncer d'altération dans les relations entre Israël et le Guatemala. La onzième convention de la Fédération des communautés juives d'Amérique centrale et du Panama s'est tenue à Guatemala City en avril 1984, en présence de diplomates israéliens et de hauts fonctionnaires guatémaltèques [57], bien que la communauté juive du Guatemala soit estimée à moins de 1 500 personnes [58]. Rodolfo Lobos Zamora, chef d'état-major de l'armée guatémaltèque, s'est rendu en Israël au début de l'année 1985, apparemment pour "négocier l'aide israélienne, en particulier l'aide militaire". [59] Mejia Victores lui-même devait effectuer une visite officielle en Israël le 14 avril 1985, mais la menace d'un coup d'État l'a contraint à l'annuler [60].

Implication accrue

En janvier 1983, au plus fort du carnage perpétré par Rios Montt, le général Hector Lopez Fuentes, alors chef d'état-major, résuma ainsi la relation : "Israël est notre principal fournisseur d'armes et le premier ami du Guatemala dans le monde" [61]. Comment expliquer l'implication omniprésente d'Israël au Guatemala ? La convergence de deux facteurs à l'automne 1981 fournit une partie de la réponse. Premièrement, le ministre de la Défense Ariel Sharon était convaincu, tout comme le Premier ministre Begin, qu'Israël pouvait accroître son influence sur Washington en remplissant des fonctions indispensables pour les États-Unis dans des pays tiers. Deuxièmement, l'administration Reagan était obsédée par les événements en Amérique centrale, et l'importance du Guatemala dans la stratégie régionale des États-Unis était considérée comme cruciale à une époque où les restrictions du Congrès sur l'aide directe des États-Unis étaient encore en vigueur. Le lieutenant-général Wallace Nutting, alors chef du Commandement Sud des États-Unis, a noté en 1982 : "la situation au Guatemala est potentiellement plus grave qu'au Salvador, car la population est plus importante, l'économie est plus forte et la position géographique est plus critique d'un point de vue stratégique" [62].

Ces deux éléments ont convergé dans le protocole d'accord conclu entre Israël et les États-Unis en novembre 1981 qui prévoyait expressément que les États-Unis autoriseraient les pays tiers à dépenser une partie de leurs crédits militaires américains en Israël. Israël estimait que cet accord n'allait pas assez loin pour répondre à ses besoins d'expansion des marchés, mais le Jerusalem Post affirmait que le protocole "jetait les bases permettant d'utiliser les besoins d'Israël en matière de défense et l'aide américaine qui les nourrit pour créer une base plus large pour le développement industriel d'Israël" [63]. Cet accord stratégique fut suspendu un mois plus tard, lorsque le gouvernement Begin annexa le plateau du Golan, bien que Sharon ait affirmé qu'il restait secrètement en vigueur. Lors des discussions qui ont précédé le rétablissement officiel de l'accord en novembre 1983, Israël a proposé qu'il serve de canal pour l'aide américaine aux forces "anticommunistes" en Amérique centrale - principalement les contras nicaraguayens et le Guatemala - par le biais d'un fonds que l'administration créerait indépendamment du budget gouvernemental pour financer des projets mis en œuvre par des "experts" israéliens [64]. L'engagement de l'administration Reagan envers ces dispositions était évident lorsque le Congrès a tenté d'empêcher les bénéficiaires de l'aide américaine de canaliser cette assistance vers les contras dans le projet de loi sur l'aide étrangère pour l'exercice 1986 : l'équipe Reagan a réussi à faire adopter une formulation qui ne "porterait pas atteinte à la décision souveraine" d'autres pays d'aider les contras [65].

Marchés pour Israël

Les relations entre les entreprises privées constituent un autre aspect majeur des relations entre Israël et le Guatemala. Plusieurs entreprises israéliennes ont établi des filiales de fabrication au Guatemala, tandis que d'autres se sont limitées à la distribution commerciale de produits israéliens. Selon certaines sources, le Guatemala serait le centre régional de distribution du matériel militaire israélien [66]. Les entreprises israéliennes sont également actives dans le domaine des projets de construction. Des entretiens avec plusieurs hommes d'affaires américains ayant des liens commerciaux dans ce pays ont confirmé ces implications israéliennes :

1) Eagle Military Gear Overseas, basée à l'hôtel Cortijo Reforma à Guatemala City, est chargée de la vente d'équipements militaires à l'extérieur du pays.

2) Tahal Consulting Engineers, Ltd. a été enregistrée en 1980 pour des opérations temporaires de planification, d'organisation et de supervision de projets de développement hydraulique au Guatemala. Selon le registre du commerce du Guatemala, son investissement initial était de 5 000 dollars, une somme dérisoire compte tenu de l'importance des travaux qu'elle était censée réaliser. En 1983, Tahal a obtenu l'autorisation d'opérer indéfiniment au Guatemala. (Plusieurs entreprises américaines qui se sont traditionnellement engagées dans de tels projets au Guatemala se sont récemment plaintes amèrement d'avoir perdu des contrats lucratifs au profit d'entreprises israéliennes, dont Tahal).

3) Tadiran Israel Electronics a obtenu l'autorisation d'exercer ses activités au Guatemala pendant deux ans à compter de septembre 1983. Elle fabrique et vend du matériel électronique et disposait initialement d'un capital de près de 12 millions de dollars. Tadiran a installé le système informatique à Guatemala City.

4) Israel Aircraft Industries, le plus grand producteur militaro-industriel d'Israël, a installé le système de contrôle radar à l'aéroport et produirait du matériel spécialisé au Guatemala. [67]

En 1983, des rapports provenant de diverses sources au Guatemala ont confirmé l'existence d'une usine de munitions dans le département d'Alta Verpaz. Selon le général Lopez Fuentes, l'usine était opérationnelle en mai 1983 [68]. Eagle Military Gear Overseas, l'entreprise qui l'a construite, serait le principal investisseur dans l'usine [69]. Il existe également une annexe où sont assemblés des véhicules blindés. Selon le ministre des Affaires étrangères de Mejia Victores, Andrade Diaz-Duran, l'usine a été construite "afin d'économiser les devises étrangères que nous aurions autrement dû dépenser sur le marché international" [70]. On ne sait toutefois pas exactement quels sont les accords de partage des bénéfices entre les investisseurs israéliens et les généraux guatémaltèques qui ont créé un Secrétariat de l'industrie et des services militaires au début du mois d'août 1983 afin de gérer « officiellement » le nouveau commerce des armes. Certains analystes ont fait valoir que l'objectif stratégique derrière le développement d'une industrie de munitions (qui serait suivie, selon certaines sources, par la production d'armements) au Guatemala est lié aux objectifs de la CONDECA (ndr : force militaire régionale soutenue par les États-Unis) visant à normaliser toutes les armes et munitions en Amérique centrale (à l'exception du Nicaragua). Selon cet argument, Israël se serait lancé dans cette entreprise à la demande des États-Unis dans le cadre des objectifs régionaux de Washington.

Quoi qu'il en soit, il est clair que cette usine constitue un nouveau développement majeur pour le Guatemala et peut-être pour toute la région [71]. Plusieurs projets conjoints américano-israéliens de coopération au développement à long terme au Guatemala pourraient offrir de nouvelles opportunités aux intérêts commerciaux israéliens. En avril 1982, des responsables israéliens et américains ont préparé une proposition visant à assembler des produits industriels américains dans les centres urbains guatémaltèques et à encourager la culture de produits agricoles non traditionnels destinés à l'exportation - asperges, framboises, brocolis, choux, pastèques - dans les hautes terres. Des experts agricoles israéliens aideraient au développement de ces projets agricoles commerciaux [72]. Israël, le Guatemala et les États-Unis ont élaboré un plan plus détaillé à la fin de 1983 (pendant la "lune de miel" entre les administrations Mejia-Victores et Reagan et immédiatement après l'accord de coopération stratégique américano-israélien de novembre 1983). Au moins deux réunions trilatérales ont eu lieu en décembre 1983 à Guatemala City, auxquelles ont participé le chef d'état-major de l'armée Lopez Fuentes, le vice-président Rodolfo Lobos Zamoro, un délégué du conseil des commandants des bases militaires, le colonel américain Jean Gorovit, l'ambassadeur israélien et d'autres responsables israéliens. Les accords conclus lors de ces réunions, connus officieusement sous le nom de "plan San Marcos", visaient apparemment à achever la "pacification" des hauts plateaux indiens et à construire les infrastructures nécessaires au développement d'installations militaro-industrielles [73].

Israël a accepté d'envoyer davantage d'experts pour former les forces spéciales guatémaltèques à la base de Santa Cruz, à El Quiche, et de poursuivre la formation des forces spéciales de la police nationale de sécurité. Le gouvernement guatémaltèque a promis de déplacer certains des "villages modèles" dans lesquels les Indiens sont actuellement détenus afin de fournir une main-d'œuvre pour le développement industriel. À ce jour, cependant, rien n'indique que ces projets aient été mis en œuvre.

Les tensions entre Washington et le Guatemala ont refait surface lorsque Mejia Victores a dénoncé publiquement, en avril 1984, la force militaire régionale soutenue par les États-Unis (CONDECA) et que le Guatemala a ensuite refusé de participer à des manœuvres conjointes avec les États-Unis. Néanmoins, les objectifs fondamentaux des États-Unis et du Guatemala dans leur opposition aux mouvements de gauche dans la région restent plus forts que jamais.

Le nouveau gouvernement civil du Guatemala, dirigé par le président Vinicio Cerezo, malgré ses bonnes intentions, n'a pas l'autonomie et le pouvoir nécessaires pour entreprendre des réformes internes cruciales ou modifier des alliances clés. En particulier, en raison des divers liens structurels qui se sont développés entre Israël et le Guatemala au cours des deux dernières décennies, l'implication israélienne dans ce pays ne devrait pas diminuer à la suite des changements de gouvernement à Guatemala City ou à Jérusalem. Lors d'une visite au Guatemala en mai 1986, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yitzhak Shamir, a promis d'augmenter l'aide technique et agricole [74].

La stratégie du Likoud, qui consiste à soutenir les objectifs politiques anticommunistes des États-Unis afin de renforcer les relations entre les deux pays et d'accroître l'influence d'Israël sur la politique de Washington au Moyen-Orient, semble avoir remporté un succès remarquable auprès de l'administration Reagan. Le New York Times a rapporté au milieu de l'année 1983 que "les responsables américains, confirmant la coopération d'Israël en Amérique centrale, ont déclaré que celle-ci avait contribué à l'amélioration récente des relations entre Israël et les États-Unis" [75]. Le soutien israélien aux politiques de Reagan au Congrès, par l'intermédiaire du Comité américain-israélien des affaires publiques (AIPAC), a également été apprécié par la Maison Blanche de Reagan [76].

Bien sûr, le soutien passé des États-Unis à Israël trouve son origine dans la perception de Washington selon laquelle la politique israélienne au Moyen-Orient sert les intérêts américains dans cette région. Cela reste au cœur de la relation stratégique entre les États-Unis et Israël. Mais la coopération israélienne en dehors de la région, en particulier en Amérique centrale, a certainement renforcé ce partenariat. Elle semble notamment avoir été un facteur déterminant dans la décision de la CIA, sous la direction de William Casey, de fournir à Israël des données de reconnaissance satellite sur les États arabes. Selon le général de division Yehoshua Saguy, chef des services de renseignement militaire israéliens de 1979 à 1983, les États-Unis ont fourni "non seulement les informations, mais aussi les photos elles-mêmes - Casey dit désormais "oui" tout le temps". Selon un responsable américain, en raison de la valeur de ce soutien de la CIA ("le cadeau de Casey"), "les Israéliens auraient toutes les raisons de faire ce que Casey voulait [en Amérique centrale]" [77]. Le soutien mutuel est réciproque, comme l'indique la volonté de l'administration Reagan de minimiser le récent cas d'espionnage israélien dans les cercles du renseignement américain.

L'objectif d'Israël de réduire son isolement international et de se faire des amis dans la communauté mondiale semble avoir été validé dans ses relations avec le Guatemala également. Le diplomate israélien Nathaniel Lorch fait état d'une corrélation positive entre l'aide israélienne et le soutien politique du Guatemala [78]. Le Guatemala a toujours apporté un soutien idéologique à Israël, en particulier sur les résolutions importantes de l'ONU. (Bien qu'à la suite de la loi de 1981 sur la réunification de Jérusalem, le Guatemala ait transféré son ambassade à Tel-Aviv, les responsables israéliens espèrent que le Guatemala reviendra bientôt à Jérusalem).

Plus important encore, l'incapacité d'Israël à progresser vers une résolution politique de la question israélo-palestinienne et la poursuite de l'état de guerre de facto au Moyen-Orient ne font que renforcer le pouvoir de l'armée dans la société israélienne. Cela garantit à son tour la poursuite des politiques dans le tiers-monde qui servent les intérêts de l'establishment militaire et du complexe militaro-industriel israéliens.

Cheryl Rubenberg, ancienne professeure associée de sciences politiques à la Florida International University, est une écrivaine spécialisée dans le Moyen-Orient.

Note de l'auteur : Je tiens à remercier le Latin American and Caribbean Center de la Florida International University pour la subvention qui a rendu possible le travail de terrain en Amérique centrale dans le cadre de cette recherche. Je remercie également Milton Jamail et Jane Hunter pour leurs critiques des premières versions et leur aide précieuse. Joe Stork a apporté d'importantes modifications rédactionnelles. Les éventuelles erreurs sont bien sûr entièrement de mon fait.

Références

[1] Déclaration lors d'une conférence publique de Yohanah Ramati, ancien rédacteur en chef du journal israélien The Economist et membre de la commission des relations extérieures sous le gouvernement du Likoud (1977-1984), Université internationale de Floride, campus de Bay Vista, 6 mars 1985.

[2] Ze'ev Schiff, "The Show in the Hole", Haaretz, 29 avril 1985, traduit par Israël Shahak.

[3] Aharon Klieman le classe au douzième rang. Voir Israeli Arms Sales : Perspectives and Prospects (Tel Aviv : Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv University, Paper 24, février 1984), p. 5. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm le classe plus haut. Voir les annuaires du SIPRI (1978-1984).

[4] Klieman, pp. 18-21. Voir aussi Jean Briggs, "We Need Entrepreneurs, Not Military Heroes", Forbes, 7 novembre 1983, pp. 134-142.

[5] Klieman, pp. 21-25.

[6] Matti Peled, "Israel and the Arms Market", Haaretz, 4 mars 1985, traduit par Israël Shahak.

[7] Susanne Jonas et David Tobis, Guatemala (New York : North American Congress on Latin America, 1974), pp. 118-120.

[8] Granados a insisté pour qu'une sous-commission de l'UNSCOP visite les camps de concentration nazis et a soutenu avec force que la "question juive" et le sionisme étaient organiquement liés. Peu après leur arrivée en Palestine pour commencer leur enquête, Granados a convaincu l'UNSCOP de publier une résolution appelant les Britanniques à lever une condamnation à mort imposée à trois terroristes juifs, arguant que, "quelle que soit la façon dont nous considérons de telles activités, les terroristes étaient des habitants du pays jouant un rôle précis dans le drame et avaient le droit d'exprimer leur point de vue à l'UNSCOP". Granados a tenu plusieurs réunions secrètes (seul et avec Enrique Fabregat d'Uruguay) avec divers membres, dont une longue rencontre importante avec Begin lui-même. Lorsque la sous-commission de l'UNSCOP chargée des frontières (dont Granados n'était pas membre à l'origine) n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un plan, Granados a dessiné une carte prolongeant la bande côtière de l'État juif jusqu'à la frontière libanaise, puis la faisant courir parallèlement à cette frontière jusqu'à rejoindre la Galilée orientale. Granados a tracé les frontières au sud pour inclure le Néguev, puis a relié les zones entre elles par des couloirs spéciaux. Granados a été affecté au sous-comité chargé d'élaborer le plan de partition final, où il a été placé après avoir introduit le concept de partition dans les délibérations de l'UNSCOP et l'avoir défendu avec force face à toutes les autres solutions possibles. Jorge Garcia Granados, The Birth of Israel : The Drama as I Saw It (New York : Alfred A. Knopf, 1948), passim. Une analyse révélatrice de l'étendue de la diplomatie sioniste en Amérique latine avant la création de l'État d'Israël figure dans Edy Kaufman, "Israel's Foreign Policy Implementation in Latin America", dans Michael Curtis et Susan Aurelia Gitelson, éd., Israel in the Third World (New Brunswick : Transaction Books, 1976), pp. 120-146.

[9] Michael McClintock, The American Connection, II : State Terror and Popular Resistance in Guatemala (Londres : Zed Press, 1985), pp. 162, 187-188, 192-196.

[10] David Tobis, "Retaliation in Guatemala", National Guardian, 27 janvier 1968.

[11] Luisa Frank et Philip Wheaton, Indian Guatemala : Path to Liberation - The Role of Christians in the Indian Process (Washington, DC : EPICA Task Force, 1984), p. 3.

[12] Ibid. Voir également Allan Nairn, "The Guns of Guatemala", The New Republic, 11 avril 1983, pp. 17-21 ; Clare Maxwell, "Guatemala : Counterinsurgency Plan Eradicating Native Way of Life", Latinamerica Press, 25 octobre 1984, pp. 3-4 ; Nancy Peckenham, "Bullets and Beans", Multinational Monitor (avril 1984) ; et George Black, "Israeli Connection : Not Just Guns for Guatemala", NACLA Report on the Americas, mai-juin 1983, pp. 43-45. (Ci-après Black.)

[13] Black, p. 45.

[14] Ibid, pp. 44-45.

[15] Les 3 500 kilomètres carrés de la Franja, riches en pétrole et en nickel, appartiennent à une alliance de généraux. Au sommet, le général Romeo Lucas Garcia (président du Guatemala, 1978-1982), en partenariat avec son neveu Raul Garcia Granados (de la famille Jorge Garcia Granados). Raul était également l'un des principaux membres du Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), l'organisme qui chapeaute les fédérations d'entreprises guatémaltèques, qui, de 1963 à très récemment, a apporté un soutien indéfectible au régime militaire et a habituellement fourni à chaque régime son ministre de l'économie. Voir Rene Poiteven, El proceso de industrializacion en Guatemala, Costa Rica, EDUCA, 1977, p. 190, cité dans NACLA Report on the Americas (janvier-février 1983), p. 23. Depuis 1980, Israël participe au développement de cette zone. Le CACIF a été accusé, avec l'Association guatémaltèque des agronomes, d'avoir organisé les escadrons de la mort ruraux. Parmi les autres associés importants de Franja figurent le colonel Carlos Arana Osario (président du Guatemala, 1970-1974), le général Otto Spiegler Noreiga (ministre de la défense du gouvernement de Kjell Laugerud Garcia, 1974-1978) et le général Hans Laugerud, frère du président Kjell. Voir le rapport de la NACLA sur les Amériques (janvier-février 1983), pp. 11-15, en particulier les sources exhaustives mentionnées à la page 15.

[16] Black, p. 45.

[17] Organizacion del Pueblo en Armas, "La Organizacion del Pueblo en Armas (ORPA) Denuncia : Injerencia de Israel en Guatemala" (quatre pages en espagnol) disponible auprès de SIAG Press, Managua, p. 4 (ci-après dénonciation de l'ORPA). Voir également Centro Exterior de Reportes Informativos sobre Guatemala (Managua, 1984), p. 4.

[18] Miami Herald, 10 mai 1986. Voir aussi CERI-GUA, p. 4.

[19] Black, p. 45.

[20] Amnesty International, Guatemala : A Government Program of Political Murder (Londres, 1981).

[21] Le chiffre de 10 000 civils assassinés sous le régime de Rios Montt est une statistique communément acceptée. Le rapport de la NACLA sur les Amériques (novembre-décembre 1985), p. 11, estime "qu'entre 1981 et 1984, entre 36 000 et 72 000 Guatémaltèques sont morts. Et il ne s'agissait que des adultes ; les enfants assassinés n'ont toujours pas été recensés".

[22] Peckenham, "Bullets and Beans". Voir aussi Peckenham, "Campos de reeducacion para los indigenas", Uno Mas Uno (Mexico), 12 février 1984.

[23] Frank et Wheaton, pp. 84-98. Voir aussi Guatemalan Information and Analysis Service, "A Troubled Democracy" (Managua, 5 juillet 1984) (ci-après SIAG).

[24] Edy Kaufman, Yoram Shapira et Joel Barromi, Israel-Latin American Relations (New Brunswick : Transaction Books, 1979), pp. 107, 118.

[25] Ibid, pp. 107-108.

[26] El Dia (Mexico), 12 août 1977.

[27] Voir "Israel's Part in Central America (II)", Central America Report, 14 décembre 1984, p. 386 ; et Black, p. 44. The Economist (3 avril 1982) a rapporté qu'Israël était le principal fournisseur d'armes du Guatemala. Pour les ventes d'armes israéliennes à l'Amérique latine en général, voir New York Times, 17 décembre 1982. Leslie Gelb cite un cas où le secrétaire d'État Alexander Haig "a incité Israël à faire plus au Guatemala". De l'avis général", ajoute Gelb, "Israël n'a pas eu besoin d'être incité". Voir aussi NACLA Report on the Americas (janvier-février 1982), pp. 49-50 ; Miami Herald, 13 décembre 1982 ; MERIP Reports 112 (février 1983), pp. 16-30 ; Jerusalem Post, 4 juin 1982 ; Christian Science Monitor, 27 décembre 1982 ; National Catholic Reporter, 25 décembre 1981 ; Sunday Telegraph, 28 août 1983.

[28] Klieman (p. 6) affirme qu'Israël n'est pas le principal fournisseur militaire d'un seul pays. Les preuves accablantes concernant le Guatemala suggèrent que Klieman est incorrect : Israël est en effet le principal fournisseur d'armes du Guatemala, et ce depuis 1977. Voir "Israel's Part in Central America (II)", Central America Report, 14 décembre 1984, p. 386 ; "Israeli Arms", Latin American Regional Reports : Mexico and Central America, 13 janvier 1984, p. 8 ; "Guatemala : Weapons Shipment", Foreign Broadcast Information Service, 21 janvier 1984, p. 13 ; Houston Chronicle, 17 janvier 1983 ; Israël n'est pas le seul pays à conseiller l'armée guatémaltèque, de sorte qu'il n'est pas toujours possible d'être sûr de la source des conseils concernant une politique spécifique. Toutefois, l'importance des conseillers israéliens au Guatemala, les louanges que les dirigeants du gouvernement ont adressées aux Israéliens et les parallèles avec les politiques d'occupation israéliennes donnent du crédit à l'argument. Voir par exemple Alexander Cockburn, "Sharing Responsibility for Guatemalan Horrors", Wall Street Journal, 24 février 1983. L'Argentine, Taiwan, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud, ainsi que les États-Unis, ont également joué un rôle important au Guatemala.

[29] Rapport de la NACLA sur les Amériques (mars-avril 1983), p. 26.

[30] George Black, Milton Jamail et Norma Stoltz Chinchilla, Garrison Guatemala (New York : Monthly Review Press, 1984), p. 159. (ci-après Black et al.)

[31] L'incident a été rapporté par Yaov Kami dans Yediot Aharonot, le 3 novembre 1980.

[32] Central America Report, 31 octobre 1977.

[33] Central America Report, 12 décembre 1977 ; Uno Mas Uno, 4 et 9 décembre 1977.

[34] CERI-GUA, passim ; ORPA Denuncia, passim. Cynthia Arnson, "Israel and Central America", New Outlook, mars-avril 1984, p. 20, fournit des informations sur une partie du matériel militaire reçu par le Guatemala. Voir également Israel Shahak, Israel's Global Role : Weapons for Repression (Belmont, MA : Association of Arab-American University Graduates, 1982). Diverses autres sources, ainsi que mes propres recherches sur le terrain, ont confirmé la réception par le Guatemala de ce type d'équipement et de personnel.

[35] Black et al, pp. 154-155.

[36] Davar, 13 août 1982.

[37] Clarence Lusane, "Israeli Arms in Central America", Covert Action (hiver 1984), p. 36.

[38] Black et al, p. 154.

[39] ORPA Denuncia, p. 3.

[40] Amnesty International (1981).

[41] CERI-GUA, p. 5 ; Jane Hunter dans Israeli Foreign Affairs 1/4 ; Black, p. 44.

[42] "Moderna escuela de transmisiones y electronica del ejercito inaugurada", Diario de Centro America (Guatemala City), 5 novembre 1981. Arnson ("Israel and Central America", p. 20) confirme le rôle israélien dans la conception, la dotation en personnel et le financement de l'école.

[43] Guardian, 29 décembre 1981. Voir également Jacques Lemieux, "Le rôle d'Israël : Encerclement du régime sandiniste", Le Monde Diplomatique, octobre 1984. Si les allégations de formation israélienne aux techniques d'interrogatoire et de torture ne peuvent être prouvées, de telles pratiques israéliennes à l'encontre des Palestiniens sont amplement documentées. Voir, par exemple, Law in the Service of Man, Torture and Intimidation in the West Bank : The Case of al-Fara'a Prison (Ramallah, 1985) ; Sunday Times (Londres), 19 juin 1977 ; et les trois rapports d'Alexandra Johnson du Département d'État publiés dans le Palestine Human Rights Bulletin 17 (avril 1979).

[44] Arieh Egozi, "An Israeli for Hire", Yediot Aharonot, 3 avril 1985, traduit par Israël Shahak.

[45] Ce chiffre est cité dans diverses sources. Voir CERI-GUA et Excelsior (Mexico), 11 octobre 1983.

[46] New York Times, 17 décembre 1982.

[47] Washington Post, 23 janvier 1982.

[48] Washington Post, 17 août 1983.

[49] Edy Kaufman, "The View from Jerusalem", Washington Quarterly (automne 1984), p. 46.

[50] Emmanuel Rosen, "Lonely Wolves in the Arms Jungle", Ma'ariv, 12 août 1982, traduit par Israël Shahak. Victor Perera analyse bien le rôle de ces marchands d'armes privés, en particulier celui de Marcus Katz ; voir "Uzi Diplomacy", Mother Jones (juillet 1985).

[Selon un rapport, des psychologues sociaux israéliens ont découvert le grand respect des Indiens du Guatemala pour les anciens dieux Maya-Quiche, notamment Balam, le Dieu des Dieux et de la Guerre. Le fait de nommer les troupes d'élite Kaibiles visait à susciter la crainte et le respect. SIAG, Los Kaibiles (rapport spécial), janvier 1983.

[52] Frank et Wheaton, p. 70.

[53] Yoav Kami dans Yediot Aharonot, 28 mars 1982 et Haim Baram dans Ha'olam Hazeh, 12 avril 1982. Edy Kaufman affirme que l'allégation selon laquelle 300 conseillers israéliens ont participé au coup d'État est une "exagération grossière". "The Israeli Involvement in Latin America", dans William Perry et Peter Wehner, eds, The Latin American Policies of US Allies (New York : Praeger, 1986), p. 159.

[54] Black et al, p. 156.

[55] Black, p. 44.

[56] Houston Chronicle, 26 janvier 1982.

[57] Rapports régionaux sur l'Amérique latine : Mexique et Amérique centrale (RM-84-04), 4 mai 1984, p. 5.

[58] Judith Laikin Elkin, Jews of the Latin American Republics (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1980), p. 193.

[59] "Lobos Visits Israel, Vatican", Enfoprensa (Washington, DC), 1er mars 1985.

[60] Associated Press, 12 avril 1985 ; New York Times, 13 avril 1985, dit seulement que Mejia Victores allait au "Moyen-Orient".

[61] CERI-GUA, p. 2.

[62] New York Times, 22 août 1982.

[63] Cité dans le Miami Herald, 13 décembre 1982.

[64] Pour la déclaration de Sharon, voir Miami Herald, 13 décembre 1982. La proposition a ensuite été discutée dans un article du New York Times (22 avril 1984) extrait de Haaretz ; le gouvernement israélien a officiellement nié qu'il allait jouer un tel rôle. Voir aussi Philadelphia Inquirer, 31 mai 1984 ; Washington Post, 16 juin 1984.

[65] Washington Post, 15 septembre 1985.

[66] Israël Shahak dans une analyse datée du 1er décembre 1981.

[67] La source originale de la plupart des informations sur les investissements israéliens au Guatemala est CERI-GUA, pp. 5-6. Des entretiens ont confirmé la présence de Tahal, Tadiran et IAI.

[68] Voir Nuevo Diario (Nicaragua), 9 novembre 1983 ; Granma (États-Unis), 30 octobre 1983 ; Disweek (Belize), 18 novembre 1983 ; Guardian (États-Unis), 16 novembre 1983.

[69] SIAG, 27 avril 1984. De nombreuses sources affirment que l'usine a été construite avec des capitaux et une technologie israéliens et que des techniciens israéliens ont mis en place l'usine. Voir, par exemple, Latin American Regional Report, 2 décembre 1983 et Enfoprensa, 6 janvier 1984. D'autres sources indiquent que l'Autriche est le principal investisseur extérieur dans l'usine de munitions. Étant donné qu'elle a été construite pour produire des balles pour le Galil israélien (et pour produire le Galil à l'avenir), il est raisonnable de supposer que des intérêts israéliens sont impliqués.

[70] New York Times, 7 juillet 1984.

[71] Voir aussi "Government Making Its Own Weaponry", San Antonio Light, 28 décembre 1983, et Guardian, 16 novembre 1983.

[72] Agencia Guatemalteca de Noticias (Managua), "Project for Economic Recovery", 29 mars 1985. Taïwan et l'Afrique du Sud ont également été mentionnés comme investisseurs possibles dans le projet.

[73] Les informations sur le plan San Marcos sont tirées d'un rapport préparé par la SIAG, 27 avril 1984, et de mes recherches en Amérique centrale au cours de l'été 1984.

[74] Miami Herald, 10 mai 1986.

[75] New York Times, 21 juillet 1983.

[76] Robert Kaiser, "Is Dependency on US Aid Doing Israel Any Good ?" (La dépendance à l'égard de l'aide américaine fait-elle du bien à Israël ?) Miami Herald, 3 juin 1984.

[77] Washington Post, 19 mai 1984.

[78] Nathaniel Lorch, "Latin America and Israel", Jerusalem Quarterly (hiver 1982), p. 81.

📰 https://merip.org/1986/05/israel-and-guatemala/

◾️ ◾️ ◾️

2- Du Guatemala à Gaza, le déni du génocide fait obstacle à la justice

Par Ana Maria Monjardino, le 10 juillet 2025 The Electronic Intifada

La déformation du récit historique est un mécanisme de contrôle.

Cependant, rares sont les questions sur lesquelles ce mécanisme a été appliqué avec autant de rigueur et d'acharnement que dans le cas du génocide perpétré par Israël à Gaza, où, début juillet, plus de 57 000 personnes avaient été tuées.

En commençant le discours le 7 octobre 2023, par exemple, et en ignorant ainsi les 77 années d'occupation et de nettoyage ethnique qui l'ont précédée, un projet colonial est réimaginé comme une nation menacée.

Et s'intéresser à l'ensemble de l'histoire nous emmène au-delà de la Palestine. Des pays d'Afrique à ceux d'Amérique latine, Israël a contribué à détruire des communautés autochtones, en exportant des armes et des tactiques "commodément testées sur les Palestiniens occupés, puis commercialisées comme "éprouvées au combat"", écrit Antony Loewenstein dans son livre The Palestine Laboratory, publié en 2023.

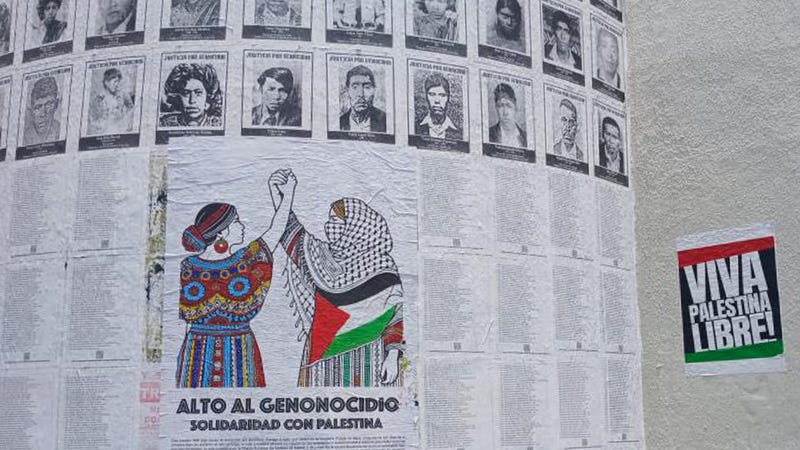

Au Guatemala, théâtre de certains des crimes de guerre les plus odieux commis par Israël en dehors de la Palestine, la réalité du bellicisme israélien est bien documentée. Le rôle joué par Israël dans la guerre civile qui a duré plusieurs décennies et dans le génocide des Mayas indigènes soutenu par l'État fournit un contexte essentiel pour comprendre le génocide des Palestiniens aujourd'hui.

Les relations actuelles entre Israël et le Guatemala sont liées à cette histoire sanglante et alimentées par la relation entre le sionisme et un évangélisme inspiré par deux interprétations bibliques.

La première est une version manipulée du livre biblique de la Genèse, selon laquelle Dieu bénira ceux qui bénissent Israël et maudira ceux qui ne le font pas. La Genèse stipule en réalité que la bénédiction s'applique à tous les descendants d'Abraham (ou Ibrahim, comme les musulmans appellent ce prophète).

La seconde, plus extravagante, est un présage apocalyptique tiré du livre de l'Apocalypse, qui postule que la colonisation juive et le contrôle de la Palestine sont les prémices du retour du Christ.

La conséquence de ce phénomène sioniste chrétien – décrit par le révérend palestinien Munther Isaac comme "une théologie impériale" qui "sert les intérêts des empires d'aujourd'hui au détriment des faibles et des sans défense" – constitue une confusion entre foi et géopolitique qui engendre une solidarité avec Israël, comme on l'a vu en Bolivie ces dernières années.

Soutien israélien

On estime que 200 000 Mayas et, dans une moindre mesure, des Ladinos (également appelés Métis), descendants d'Indigènes et d'Européens, ont été tués ou ont disparu pendant la guerre civile guatémaltèque qui a duré 36 ans, entre 1960 et 1996.

Cependant, c'est entre 1981 et 1983, en particulier sous la direction d'Efraín Ríos Montt, un évangélique pentecôtiste, et au plus fort de l'implication militaire d'Israël, que "plus de la moitié des massacres et des opérations de terre brûlée ont eu lieu", selon le rapport de la Commission pour la clarification historique (CEH) parrainé par les Nations unies.

Créée en 1994 pour enquêter sur l'histoire des violations des droits humains et des actes de violence commis tout au long du conflit armé, la CEH a conclu que "des agents de l'État guatémaltèque, dans le cadre des opérations de contre-insurrection menées entre 1981 et 1983, ont commis des actes de génocide contre des groupes de Mayas vivant dans les quatre régions analysées".

Et les empreintes d'Israël étaient partout dans les atrocités perpétrées par Ríos Montt.

Au lendemain de son coup d'État du 23 mars 1982, Ríos Montt a déclaré à un journaliste d'ABC que celui-ci avait réussi "parce que bon nombre de nos soldats avaient été formés par les Israéliens".

En 1983, son chef d'état-major, le général Héctor López Fuentes, a également confirmé que "Israël est notre principal fournisseur d'armes et le premier ami du Guatemala dans le monde".

Lors de l'exhumation des corps à Las Dos Erres, site d'un massacre perpétré en 1982 où au moins 350 personnes ont été tuées, les anthropologues légistes ont découvert que "les fragments balistiques trouvés dans certains crânes correspondaient aux armes et aux douilles du fusil Galil", un fusil automatique de fabrication israélienne.

Le génocide perpétré par Israël à Gaza est lié à cette histoire guerrière.

Viva Palestina

"Les tactiques, la manière d'opérer, ont été les mêmes", a déclaré Roxana Gramajo, militante ladina et porte-parole des marches pro-palestiniennes au Guatemala.

Mais "le monde change", a-t-elle déclaré à The Electronic Intifada, "nous devons donc continuer à exercer des pressions, à boycotter et à dénoncer publiquement". Après tout, "c'est toujours Israël qui porte le drapeau".

Catherin Chomalí Kokaly, militante et femme d'affaires palestinienne chilienne qui vit au Guatemala depuis 1992, partage cet avis.

"Le lien entre le génocide à Gaza et celui des populations indigènes au Guatemala est un fournisseur d'armes commun : l'État sioniste d'Israël, qui tire profit des guerres et de la mort".

Lors d'une récente manifestation en commémoration de la Nakba de 1948, ce lien a également été souligné par Francisco Sanchez, du groupe Colectivo Hijos Guatemala (Collectif des enfants du Guatemala), dans une interview accordée à Hispan TV.

Colectivo Hijos a été créé en 1999, quelques années après la signature de l'accord de paix de 1996.

"Nous nous sommes organisés parce que nous étions des enfants et des proches, et des personnes également liées à la lutte révolutionnaire. Nous nous sommes organisés pour réclamer des éclaircissements sur le sort de nos proches", a déclaré Sanchez, qui s'identifie comme métis, à The Electronic Intifada.

Concernant le soutien du Colectivo Hijos à la libération de la Palestine, il a expliqué :

"Israël a été pleinement impliqué ici [au Guatemala] dans la mise en œuvre du génocide. En ce sens", a-t-il poursuivi, "nous avons un lien historique qui nous unit au peuple palestinien".

"Nous espérons, d'une certaine manière, même maintenant, dans le contexte actuel, continuer à travailler et à renforcer ce processus [de connexion] afin de poursuivre ces véritables processus de libération pour le peuple."

Au-delà de la protestation contre le génocide, a-t-il déclaré, "nous exigeons le retour sans délai de l'ambassade du Guatemala à Tel Aviv".

Les actes de solidarité avec les Palestiniens sont essentiels, comme l'a fait remarquer Chomalí Kokaly :

"Je ne sais pas ce qui est le plus fort : l'ambition sans limites de dirigeants irréfléchis et désaxés, ou le silence de ceux qui peuvent encore changer l'histoire du monde."

Présage apocalyptique

Au-delà des armes et des munitions, la palestinisation de la population indigène du Guatemala – un terme utilisé ouvertement pour décrire la répression des "Mayas rebelles de la nation" – s'est étendue à un processus d'apartheid agricole.

Un exemple en est le programme des "villages modèles" : une stratégie de contre-insurrection qui a contraint les villageois déplacés à s'installer dans des camps concentrés afin de les isoler et de les contrôler.

Selon le journaliste Victor Perera, après une visite dans les hautes terres du Quiché en 1983, les "villages modèles" étaient "en partie inspirés des kibboutzim défensifs situés le long de la frontière israélienne".

Au sein de ces villages, Beatriz Manz, une anthropologue américaine, a déclaré à Plaza Publica, une publication guatémaltèque spécialisée dans le journalisme d'investigation, que "l'Église évangélique convertissait de nombreuses personnes".

Les villages "qui avaient un syncrétisme catholique profond ou qui faisaient partie de la théologie de la libération ont été dévastés. Chacun de ces endroits a radicalement changé, et les quelques personnes qui sont restées sont devenues membres de l'Église évangélique", a-t-elle déclaré dans une interview en 2013.

La persécution simultanée des prêtres catholiques et des laïcs en raison de leur soutien aux communautés autochtones et à leur théologie de la libération a été particulièrement répandue sous Ríos Montt, le premier dirigeant évangélique pentecôtiste du Guatemala.

Pour une minorité bruyante d'évangéliques guatémaltèques, sa présidence "a marqué le début de l'accomplissement de la prophétie biblique qui précipiterait la seconde venue du Christ", a écrit Virginia Garrard-Burnett dans Terror in the Land of the Holy Spirit : Guatemala Under General Efraín Ríos Montt (Terreur au pays du Saint-Esprit : le Guatemala sous le général Efraín Ríos Montt).

"Aidé et soutenu par des évangéliques conservateurs étrangers (associés à l'administration Reagan)", écrit-elle, Ríos Montt "menait une "guerre sainte" unilatérale contre les paysans catholiques, le protestantisme évangélique servant d'arme secrète de destruction massive dans la lutte anti-marxiste contre l'insurrection".

Ayant grandi à cette époque, en tant que Ladina dans une famille catholique, Roxana Gramajo se souvient :

"L'année de ma naissance, Efraín Ríos Montt a pris ses fonctions de président, créant un climat propice à l'expansion de l'Église néo-pentecôtiste. Il a martyrisé de nombreux prêtres catholiques qui promouvaient la justice et la lutte sociale".

Et, comme elle l'a déclaré à The Electronic Intifada, cette persécution ne s'est pas arrêtée avec la dictature de Ríos Montt, ni même avec la fin de la guerre en 1996.

"Malgré l'accord de paix signé en décembre 1996, l'appareil d'État a continué à fonctionner", a-t-elle déclaré.

Cela est apparu clairement avec l'assassinat de Mgr Juan Gerardi en 1998.

Sa mort est survenue "deux jours seulement après qu'il eut présidé la présentation du rapport de l'ODHAG [le bureau des droits humains de l'archidiocèse du Guatemala] sur son projet de récupération de la mémoire historique (REMHI), basé sur l'étude de plus de 55 000 violations des droits humains commises au Guatemala pendant les 36 années de conflit civil dans le pays", a noté Amnesty International à l'époque.

Politique étrangère théologique

"Les églises évangéliques représentent désormais entre 25 et 40 % de la population"au Guatemala, a déclaré Cecilia Baeza, professeure de relations internationales, au journal The New Arab en 2019.

"Ces églises jouent un rôle central dans la diffusion du sionisme chrétien et sont de plus en plus actives dans le domaine politique", a-t-elle souligné.

Sur le plan politique, cela s'est manifesté de manière particulièrement évidente lorsque le président évangélique Jimmy Morales a décidé, en 2018, de transférer l'ambassade du Guatemala de Tel Aviv à Jérusalem, suivant ainsi l'exemple des États-Unis, qui l'avaient fait "pour les évangéliques", selon Donald Trump lors de son premier mandat en tant que président américain.

Cette décision du Guatemala a constitué une "victoire" pour le Guatemala Congressional Israel Allies Caucus, récemment créé à l'époque.

Selon Josh Reinstein, président de l'Israel Allies Foundation, un groupe de lobbying non partisan représenté dans 56 pays, et qui était également directeur du Knesset Christian Allies Caucus, le Guatemala a transféré son ambassade à Jérusalem, "non pas en raison d'un lobby juif puissant, mais parce que les chrétiens croyant en la Bible voulaient que leur gouvernement le fasse".

À la suite du déménagement de l'ambassade, une autre organisation sioniste chrétienne connue sous le nom d'Alliance évangélique du Guatemala a félicité le gouvernement pour ses décisions et "encouragé les églises et les individus amis d'Israël à hisser des drapeaux israéliens dans les lieux publics "en signe de soutien et de solidarité dans la situation actuelle"", selon Prensa Libre, un quotidien guatémaltèque.

"Au Guatemala, l'Alliance évangélique a joué un rôle clé dans le soutien à Israël", a déclaré Jamal Hadweh, président de l'Association palestinienne du pays, à The Electronic Intifada.

En 2022, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé sa gratitude à la communauté évangélique, aux côtés de Jimmy Morales.

S'adressant à Juan Cruz Cellammare, président de l'Alliance évangélique latino-américaine – une organisation régionale qui comprend l'Alliance évangélique du Guatemala –, Netanyahou a déclaré qu'Israël renforçait son soutien en Amérique latine grâce aux fondations posées par l'Église évangélique dans cette région.

"J'ai été ravi d'entendre le président Jimmy Morales parler du grand soutien dont bénéficie Israël en Amérique latine de la part de nos amis évangéliques [...] Je me réjouis à l'idée d'étendre et d'approfondir les relations entre Israël et la communauté évangélique dans toute l'Amérique latine."

À ce jour, et depuis le déménagement de l'ambassade en 2018, la Journée de l'amitié entre Israël et le Guatemala est célébrée chaque année le 14 mai. Cette année n'a pas fait exception, génocide ou pas.

Propagande humanitaire

Les efforts sionistes visant à renforcer le soutien du Guatemala se manifestent également dans les projets humanitaires israéliens menés dans les communautés mêmes qu'ils ont contribué à détruire.

L'un des principaux acteurs dans ce domaine est Mashav, l'agence d'aide internationale israélienne, qui dépend du ministère israélien des Affaires étrangères. Malgré le recours continu d'Israël à la famine comme tactique génocidaire à Gaza, Mashav collabore avec les autorités locales au Guatemala pour mener des projets dans les domaines de l'agriculture, de la gestion de l'eau et du développement durable.

Cet effort inquiétant de blanchir ses crimes génocidaires, passés et présents, est largement répandu.

À la suite de l'éruption du Volcán de Fuego en 2018, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé qu'il enverrait une aide de 10 000 dollars pour soutenir les victimes de la catastrophe.

Des travailleurs humanitaires formés par l'organisation israélienne Zaka, largement discréditée pour avoir inventé des allégations de bébés décapités et de violences sexuelles le 7 octobre 2023, se sont également rendus sur place et y ont même établi une unité.

Cela rappelle les conséquences du tremblement de terre de 1976, en pleine guerre civile, lorsque l'Église évangélique américaine a commencé à envoyer de l'aide et des missionnaires pour soutenir les communautés déplacées, ce qui a contribué, au moins en partie, à l'essor de l'évangélisme pentecôtiste au Guatemala.

Une telle propagande humanitaire, pour paraphraser Munther Isaac, sert à manipuler "les faibles et les sans défense" dans l'intérêt de "l'empire d'aujourd'hui".

L'amalgame délibéré entre christianisme et sionisme, entre foi et politique, engendre une solidarité avec Israël, quel qu'en soit le prix.

Face à cette manipulation, il est essentiel de reconnaître ce qui relie ces deux génocides. Du Guatemala à Gaza, la justice est une quête collective.

Ana Maria Monjardino est une journaliste indépendante basée à Londres.

📰 https://electronicintifada.net/content/guatemala-gaza-genocide-denial-thwarts-justice/50792

◾️ ◾️ ◾️