👁🗨 Émile Pouget : Pourquoi & comment 'Le Père Peinard' s'est bombardé Journaleux

Comment c'est venu ? Voir cette fin de siècle, dégueulasse au possible, où tout est menteries, crapuleries, brigandages & assister la bouche close à tout ça : nom de dieu, je pouvais pas m'y faire !

📌 Biographie d'Émile Pouget

Journaliste anarchiste et militant syndicaliste français, Émile Pouget est né le 12 octobre 1860 à Pont-de-Salars (Aveyron). Son père, notaire, étant décédé, sa mère épouse en secondes noces un employé des ponts et chaussées de Salles-la-Source.

Il grandit dans un milieu familial aux idées avancées ou l'on parle socialisme et phalanstères. En 1871, le procès des communards de Narbonne a un grand retentissement dans les villages de la région. L'évènement lui inspire la création d'un premier journal, Le Lycéen républicain, alors qu'il est encore étudiant au lycée de Rodez.

À la suite du décès de son beau-père, il abandonne ses études pour gagner sa vie. En 1875, il arrive à Paris où il devient employé dans un grand magasin. Il fréquente les milieux anarchistes, dont notamment celui des disciples de Bakounine, appelé le "demi-quarteron", qui tente de créer les premiers regroupements de travailleurs. En 1879, il co-fonde le premier Syndicat des employés du textile.

Militant actif, il participe à de nombreuses manifestations et représente en 1881 le mouvement anarchiste français au Congrès international de Londres. Le 9 mars 1883, lors d'un meeting des "sans-travail" sur l'esplanade des Invalides à Paris, des boulangeries sont pillées sur le parcours de la manifestation et les forces de l'ordre interviennent. Il est arrêté place Maubert en essayant de délivrer Louise Michel des mains de la police. Il est condamné en cour d'assises à huit ans de réclusion pour "pillage à main armée" et incarcéré à la prison de Melun. Il est libéré par une amnistie au bout de trois, en 1886.

Émile Pouget trouve un emploi de représentant en librairie. Il reprend parallèlement ses activités de propagande révolutionnaire, libertaire et antimilitariste.

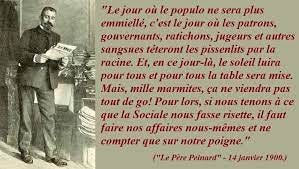

En 1889, il édite avec Constant Martin le Ça ira, où il commence à écrire dans la langue parlée qui plaît au petit peuple. Il diffuse de nombreuses affiches puis fonde un journal politique, Le Père peinard, où il prône l'action directe et la grève générale comme instruments de lutte préalables à la révolution.

En 1894, Émile Pouget est poursuivi devant la cour d'assises de la Seine dans le cadre du Procès des Trente. Il se réfugie à Londres d'où il expédie en France son Père peinard. L'année suivante, après l'élection de Félix Faure à la présidence de la République, il rentre en France où il est finalement acquitté.

Dès son acquittement, il reprend la publication du Père peinard qui est diffusé jusque dans les villages les plus reculés où il éveille l'activité sociale révolutionnaire. Antiparlementaire, antimilitariste, anticlérical, le journal anarchiste se bat contre toutes les injustices. Il s'en prend directement aux institutions et aux représentants du capitalisme, mais aussi à certaines illusions et duperies de la lutte politique, y compris celle des partis ouvriers à l'égard du peuple, c'est-à-dire à l'époque essentiellement le guesdisme.

Comme son ami Fernand Pelloutier, il s'investit pleinement dans la lutte syndicale, jouant un rôle de plus en plus important au sein de la jeune Confédération Générale du Travail (CGT) où il défend la tendance révolutionnaire du syndicalisme contre les réformistes. Le syndicalisme révolutionnaire doit selon lui amplifier l'oeuvre de la Première Internationale "par une ascension vers une volonté toujours plus consciente". En 1897, justifiant sa célèbre maxime "À mauvaise paye mauvais travail !", il fait adopter les principes du boycott et du sabotage comme moyens d'action sur le patronat.

À partir de 1900, Émile Pouget co-dirige La Voix du Peuple, premier journal de la CGT dont il est Secrétaire adjoint. Il mène campagne contre les bureaux de placement, pour la journée de huit heures et le repos hebdomadaire (Congrès de Bourges de 1904).

En pleine affaire Dreyfus, il collabore au Journal du Peuple de Sébastien Faure

En 1908, à la suite des grèves de Draveil Villeneuve St-Georges, il est arrêté avec trente responsables de la CGT.

En février 1909, il lance avec Griffuelhes et Monatte La Révolution, un grand quotidien dont le but est de fédérer toutes les tendances syndicalistes révolutionnaires. Faute de moyens le journal cesse sa parution au bout de deux mois.

Après cet échec, fatigué par les luttes politiques intestines, il se retire du mouvement syndical. Émile Pouget meurt à Palaiseau (Seine-et-Oise) le 21 juillet 1931, à l'âge de 71 ans.

📰 https://républiquedeslettres.fr/pouget.php

📌 Almanach du Père Peinard, 1894 - Pourquoi & comment 'Le Père Peinard' s'est bombardé Journaleux

Ce que le temps passe, mille marmites ! Y'a de ça cinq années, quasiment.

La Boulange faisait alors tourner la boule au populo ; à l'élection du 27 janvier 89, la foultitude d'affiches qui salissaient les murs de Paris me donna envie d'y aller de la mienne.

Entre deux savates, j'accouchai de la Première du Père Peinard au Populo.

Sans me pousser du col, le flanche fut bougrement gobé. À telle enseigne que ça me mit l'eau à la bouche : l'idée me vint de continuer le fourbi, et de tailler de régulières bavettes avec le populo.

Faire un journal ?... Mince de tintouin ! Je ne refoulai pas, mille dieux. J'avais quelques pélos en poche : je risquai le paquet.

Le bon fieu qui, le plus souvent, torche les dessins de la huitième page, colla ma trombine sur le papier. Bons bougres, levez le nez de trois pouces, la gueule en question est juste au-dessus de la tartine.

Ça fit une couverte à mes réflecs. Ah mais, foutre, le numéro n'était pas grandelet ! À peine s'il était large comme la main.

Depuis le caneton s'est emplumé, il a ouvert ses ailes, bec et ongles lui ont poussé.

Turellement, sur les foultitudes de camaros inconnus avec qui je jacasse aujourd'hui toutes les semaines, y en a bougrement qui n'ont jamais reluqué le commencement de mes flanches.

Pour ceux-là, afin de faire plus ample connaissance, je vas leur servir quelques tranches des tartines de mon premier numéro, qui parut le 24 février 1889.

Voici :

Si rigolboche que ça paraisse, ça y est, me voilà journaliste.

Comment c'est venu, en quatre mots le voici : depuis un brin de temps, un tas d'idées me trottaient par la caboche, et ça me turlupinait rudement de n'en pas pouvoir accoucher. Voir cette fin de siècle, dégueulasse au possible, où tout est menteries, crapuleries et brigandages, - et assister la bouche close à tout ça : nom de dieu, je pouvais pas m'y faire !

Le sang me bouillait de voir les cochons du gouvernement s'engraisser à nos dépens ; de ces bougres-là, y en a pas un seul qui vaille mieux que l'autre. Dans les Chambres, de l'Extrême-Droite à l'Extrême-Gauche, il n'y a qu'un tas de salopiauds tous pareils : Cassagnac, Freppel, Ferry, Floquet, Boulanger, Basly et les autres, c'est tous des bouffe-galette !

La rosserie des patrons aussi me foutait en rage. Ces chameaux-là n'en fichent pas un coup ! Ils rappliquent à l'atelier une fois leur chocolat liché ; ce qu'ils savent faire chouettement, c'est gueuler après les compagnons et palper la bonne argent, — sortis de là, il n'y a plus personne.

Y a bien les journalistes de métier qui pourraient parler et en dire long, contre les riches et les puissants ; mais voilà ils trouvent plus profitable de rabâcher les vieilles balançoires. Le nez au cul des bourgeois, des financiers, des gouvernants, ils ne cherchent qu'à empocher des pièces de cent sous.

Et dam, comme ils y trouvent leur profit, ils sont muets comme des carpes. — Y a pas, c'est un truc épatant pour empêcher les chiens de mordre, que de les attacher avec des saucisses !...

Donc, je répétais souvent : y aura donc pas un gars à poil qui ait le nerf de gueuler toutes ces vérités, nom de dieu ?

À force d'y penser, d'en causer avec des copains, je me suis dit : "Pourquoi pas moi ? Si l'instruction est un peu de sortie, y a du bon sens dans ma caboche !..."

***

Naturellement, en ma qualité de gniaff, je ne suis pas tenu à écrire comme les niguedouilles de l'Académie : vous savez, ces quarante cornichons immortels, qui sont en conserve dans un grand bocal, de l'autre côté de la Seine.

Ah, non alors, que j'écrirai pas comme eux ! Primo, parce que j'en suis pas foutu, - et surtout parce que c'est d'un rasant, je vous dis que ça...

Et puis, il faut tout dire : la grammaire que j'ai eu à l'école ne m'ayant guère servi qu'à me torcher le cul, je ne saisis pas en quel honneur je me foutrais à la piocher maintenant.

Il est permis à un zigue d'attaque, de la trempe de bibi, de faire en jabotant ce que les gourdes de l'Académie appellent des cuirs. Et j'en fais, mille tonnerres, je suis pas bouiffe pour des prunes !

Pourquoi donc que je m'en priverais en tartinant ?

J'ai la tignasse embroussaillée, je la démêle, comme on dit, avec un clou, - je vois pas pourquoi je bichonnerais mes flanches ?

Est-ce des rabâchages de châtrés que je colle sur le papier ? - Je le pense pas, bon sang !

Eh bien, pour lors, à quoi ça serait utile de pommader mes phrases, puisqu'elles sont pas pondues pour les petits crevés, qui font leur poire un peu partout ?

Les types des ateliers, les gars des usines, tous ceux qui peinent dur et triment fort, me comprendront. C'est la langue du populo que je dégoise ; et c'est sur le même ton que nous jabottons, quand un copain vient de dégotter dans ma turne et que j'allonge mes guibolles par-dessus ma devanture, pour aller siffler un demi-setier chez le troquet du coin.

Être compris des bons bougres, c'est ce que je veux, - pour le reste, je m'en fous !

Après ce dégoisage, comme il est de bon ton dans le premier numéro d'un canard de dire d'oùsqu'on vient et oùsqu'on va, je me fendis à la bonne franquette, du flanche ci-dessous, qui est, comme qui dirait

MA PROFESSION DE FOI

Profession. - Je l'ai déjà dite, au jour d'aujourd'hui, rapetasseur de savates ; si vous préférez, gniaff, ou mieux, bouiffe.

Dans les temps, j'ai roulé ma bosse dans tous les patelins ; j'ai fait un tour de France épatant, nom de dieu !

Pas besoin de dire que j'ai mis la patte à trente-six métiers.

Naturellement, j'ai pas dégotté de picaillons ; c'est pas en turbinant qu'on les gagne.

Il n'y a qu'un moyen pour faire rappliquer les monacos dans sa profonde : faire trimer les autres à son profit.

Ce fourbi-là m'a toujours dégoûté, aussi j'ai pas percé.

Je n'en ai pas de regret : je préfère être resté prolo.

Pourtant, dans la flotte des métiers que j'ai faite il en manque un, celui de soldat.

Ça m'a toujours pué au nez d'être troubade. N'empêche qu'à l'époque, j'étais bougrement patriote, allez !

Mais, en jeune Peinard, ça ne me bottait pas d'aller faire connaissance avec le flingot, de faire par le flanc droit, par le flanc gauche, et de trimballer Azor.

Seulement, j'étais bien bâti, fortement campé sur mes guibolles.

D'autre part, mon paternel n'avait pas jugé à propos de tourner de l'œil pour m'exempter. Pas de cas potable à faire valoir, et surtout, pas de galette pour acheter un homme...

Nom de dieu, fallait se patiner, si je ne voulais pas partir, ainsi que mes frères et amis.

Naturellement, je ne tenais pas à me foutre un doigt en l'air, comme un tas de pochetées de la campluche, - ah non, alors !

Heureusement, j'ai un bobo ; et comme je suis pas mal fouinard, c'est lui qui m'a sauvé la mise. C'est une varice, petiote comme rien ; le jour où je passai la révision, j'ai fait, dans la matinée, une sacrée nom de dieu de trotte. L'après-midi j'ai enfilé le costume du grand-père Adam et l'on m'a réformé illico.

C'est pas pour dire, mais y en a bougrement qui truquent dans les mêmes conditions. Parbleu, chacun tient à sa carcasse, — on n'en a pas de rechange, une fois usée, c'est pour de bon !

***

Nom de dieu de nom de dieu ! quand je pense tout de même aux couleuvres que j'ai avalées ; quelles floppées, oh là là !

Naturellement, au temps où je gobais que les mômes poussaient sous les choux j'étais catholique.

Faut dire qu'à l'époque, même les types qui se disaient démocrates, laissaient les marchands d'eau bénite salir leur mômes ; les faisaient baptiser, confirmer, communier, marier, etc.

Ils trouvaient ça simple, tout en étant libre-penseurs. - Et, sans remonter si haut, il est facile d'en dégotter de ces bougres-là, encore aujourd'hui.

Donc, comme tous les gosses, on m'a abruti avec les gnoleries chrétiennes.

Pourtant, c'est ce qui m'a passé le plus vite ; une fois en apprentissage je me suis rapidement dégourdi.

Les marchands de prières nous prêchent le paradis : "C'est très bath, le paradis, que je me dis. Seulement, je le veux sur cette terre, de mon vivant. Quand j'aurai tourné de l'œil ce sera pour de bon, et si je coupais plus longtemps dans les boniments des rabâcheurs de patrenôtres, - je serais volé, mille bombes !"

Je ruminais ça, à l'époque, sans bien savoir au juste ; j'ai vu depuis que j'avais tout à fait raison.

***

Puis, j'ai avalé tous les bouquins qui me tombaient sous la patte, anciens et nouveaux.

Je gobais que la vie était pareille à ce que je lisais. Les romanciers de mon époque, c'étaient Alexandre Dumas, Victor Hugo, Eugène Süe ; et je voyais partout des d'Artagnan, des Rodin, des Esmeralda faisant danser leurs chèvres.

Je chantais la Lisette de Béranger, croyant que c'était arrivé ; et je me disais avec ce blagueur :

Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans.

Je t'en fiche : j'aime autant l'entresol !

C'était encore de l'illusion que je me foutais dans la bouillotte. La vie réelle, C'est pas ça !

Ah, les romans ! C'est une deuxième religion qui nous empoigne quand nous avons échappé à la première.

Quand donc, nom d'un pétard, qu'on viendra à l'éducation vraie et naturelle, qui nous montrera la vie telle qu'elle est, - et nous empêchera de prendre les vessies pour des becs de gaz !

***

Les grandes pommades dans lesquelles j'ai coupé épatamment, ce sont celles de la politique.

Aujourd'hui, j'en ai plein le dos ; j'en ai soupé et pour de bon, - ça n'a pas toujours été pareil, j'ai été gobeur comme les copains, - plus gobeur qu'eux.

Et c'est seulement à force de me voir toujours roulé, toujours foutu dedans par les uns et les autres que j'en suis arrivé où je suis.

Comme de juste, j'ai d'abord été pour le gouvernement : à l'époque c'était l'empire. On racontait que l'empereur était un bon fieu, qu'il aimait le peuple et voulait son bien, et dam, je le croyais !

Il était le gouvernement ; conséquemment il avait raison, - ce que disaient les rouges était des menteries.

La République, nom de dieu, j'en avais un trac insensé.

C'est alors que j'ai fait la connaissance d'une vieille barbe de 48 ; il m'a décrassé un peu, le bougre !

Avec accompagnement de foutres de foutres, il m'a prouvé que la République était le plus chouette des gouvernements.

Il me montrait son chapeau pointu, large comme un parapluie : "Ça mon gas, c'est la République !" qu'il me disait.

Et je regardais le chapeau (qui aurait fait une chouette soupe, allez !) la larme à l'œil. Je comprenais pas bien le coup du chapeau ; mais j'avais encore la vénération de l'incompréhensible ; et je m'inclinais, nom de dieu !

Justement, on venait de fonder l'Internationale : oups, il m'a affilié, ça n'a pas fait un pli.

Puis sont venues les années de grabuge ; je me suis emballé après Rochefort, et le 4 septembre, j'ai braillé avec tout le monde : "Vive la République !"

Je croyais qu'elle nous donnait à bouffer, - l'ancien de 48 me l'avait dit, - je t'en fous !

Ensuite, y a eu le siège : là, j'ai pris l'uniforme, être soldat comme ça, ça m'allait, crédien !

D'ailleurs, c'était pour défendre Paris ; on a eu les belles choses que vous savez : les factions aux fortifs, les queues à la porte des boulangers, et nom de dieu, la capitulation !

J'en ai pleuré, vrai !

Après, je me suis mis avec la Commune, j'ai redéfendu Paris, me suis foutu des trempes avec les Versaillais. Et j'ai eu la veine de ne pas être piégé.

De suite après, je me suis installé dans mon échoppe et tout en ressemelant les ripatons du quartier, j'ai politicaillé.

J'ai été successivement pour Thiers, pour Barodet, pour Gambetta, pour Clémenceau, pour Rochefort, pour Joffrin, pour Vaillant.

J'étais pour me foutre à la queue du cheval de Boulanger, quand j'ai réfléchi et me suis dit :

"Et, merde, on se fout de toi, mon vieux Peinard !"

T'as trimé toute ta vie ; t'as défendu la patrie en 70 ; t'as fait tout ce que tu devais faire, et t'es toujours dans la mélasse.

Tous les jean-foutre en qui tu as eu confiance t'ont foutu dedans, - faut pas continuer à faire le daim !

On te raconte un tas de choses, on te promet plus de beurre que t'en pourras manger - et rien ne vient !

Les réformes après lesquelles tu cours depuis que tu es au monde, c'est de la fouterie.

Faut plus t'occuper d'élever des hommes au pouvoir, pour qu'ils te fassent des pieds ne nez après.

Faut faire ton bonheur toi-même !"

Alors j'ai passé une grande revue de tout ce qui m'est arrivé, depuis que je roule ma bosse par le monde.

Je me suis vu, braillant à pleine gueule, sans raison, - après n'importe quoi !

Puis, après des réflecs à perdre haleine, j'ai repris mes sens, grâce à une bonne chopine, et j'ai conclu : "Faut faire ton bonheur toi-même !"

"Le moyen, c'est un brin de chambardement qui vienne mettre les choses en l'état où elles devraient être".

***

Voilà, nom d'un foutre, ce que je dégoisias en 89. À cela, aujourd'hui, j'ai pas un iotaà retirer !

Quand les jean-foutre de la haute ont vu que le caneton se développait, ils m'ont cherché pouille, - ils ont trouvé à qui parler ! Grâce aux copains gérants qui ont paré leurs coups de surins légaux, le caneton a résisté.

Autre chose, le Père Peinard a eu une sacrée veine : un peu partout, dans les cambrousses, comme dans les grandes villes, il s'est trouvé des bons bougres à qui il a tapé dans l'œil. Et les gars lui ont donné un bath coup d'épaule !

C'est pas le tout, en effet, de pisser des tartines à tire-larigot.

Faut encore que ces tartines soient lues, mille bombes !

C'est à ça que se sont attelés les fistons. Et pourquoi donc se sont-ils tant grouillés ?

Parce que le père Peinard n'a pas froid aux châsses, mille marmites !

Parce qu'il gueule toutes les vérités qu'il sait ; même celles qui sont pas bonnes à dire ! Y en a qui vont jusqu'à affirmer qu'il a le caractère si mal bâti, que c'est surtout celles-là qu'il dégoise.

Et puis, parce qu'il y a autre chose, nom de dieu ! Si le père Peinard gueule dur et ferme, c'est pas par ambition personnelle : la politique... ouh là là, faut pas lui en parler !

Oui, voilà la grande binaise. Si les bons bougres gobent le père Peinard, c'est parce que le père Peinard est un bon bougre kif-kif à eux : il est resté prolo, tout en pissant des tartines, - et y a pas de pet qu'il fasse sa poire comme un daim.

Et, sacré tonnerre, il ne flanchera pas ! Il continuera son petit bonhomme de chemin, cognant dur sur les exploiteurs, braillant ferme après tout les fumistes, criant à la chienlit derrière les députés et les sénateurs.

Et ça, en attendant le grabuge final, où on foutra en capilotade toute cette racaille.

📰 http://kropot.free.fr/Pouget-journaleux.htm

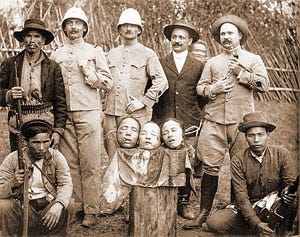

📌 "Barbarie française", par Émile Pouget

✒️ Publié par Histoire Coloniale, le 28 juin 2011 (modifié le 20 janvier 2019)

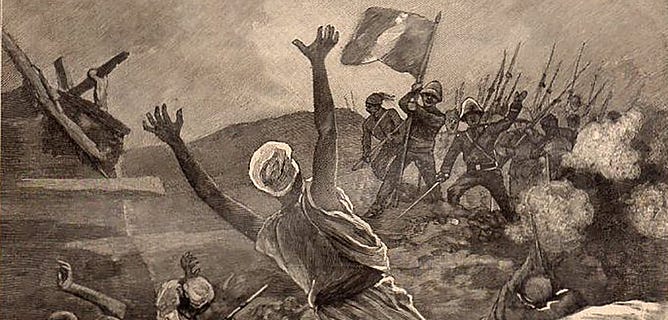

À la fin du XIXe siècle, la République lançait ses armées à la conquête d’un empire colonial qui puisse satisfaire les besoins de certains intérêts économiques. Tous les moyens ont été bons pour conquérir de nouveaux territoires tant en Afrique qu’en Asie, y compris les crimes les plus abominables. À défaut de pouvoir contester ces horreurs, certains prétendent aujourd’hui que tout le monde à l’époque acceptait qu’il en soit ainsi.

Pour l’historien Gilles Manceron, auteur de 1885 : Le tournant de la République, une telle affirmation témoigne d’"un aveuglement historique" [1], car il s’est toujours trouvé des hommes et des femmes pour s’élever contre les massacres de populations au nom de la civilisation. Émile Pouget, fondateur en 1889 de l’hebdomadaire Le Père Peinard, est de ceux-là.

Émile Pouget, syndicaliste anticolonialiste

Émile Pouget (1860-1931), fondateur du premier syndicat d’employés de Paris, devient secrétaire général-adjoint de la Confédération générale du travail (CGT) de 1902 à 1908. Il défend la tendance révolutionnaire du syndicalisme et prend en charge le premier organe de presse de la CGT : La Voix du peuple. En 1906, il participe à la rédaction de la Charte d’Amiens qui est restée la référence du syndicalisme français.

Auparavant, il a été l’éditeur d’un journal pamphlétaire – Le Père Peinard – où il s’exprime dans une langue populaire très imagée. Le premier numéro sort le 24 février 1889.

C’est dans ce journal que, le 12 janvier 1890, Émile Pouget fait paraître un de ses articles anticolonialistes au titre explicite : Barbarie française.

Barbarie française

[Le Père peinard, n°45, 12 janvier 1890]

Y a des types qui sont fiers d’être français. C’est pas moi, nom de Dieu ! Quand je vois les crimes que nous, le populo de France, nous laissons commettre par la sale bande de capitalistes et de gouvernants qui nous grugent — eh bien, là franchement, ça me coupe tout orgueil !

Au Tonkin par exemple, dans ce bondieu de pays qu’on fume avec les carcasses de nos pauvres troubades, il se passe des atrocités.

Chacun sait que les Français sont allés là-bas pour civiliser les Tonkinois : les pauvres types se seraient bougrement bien passés de notre visite ! En réalité, on y est allé histoire de permettre à quelques gros bandits de la finance de barboter des millions, et à Constans de chiper la ceinture du roi Norodom.

Ah nom de dieu, il est chouette le système qu’emploient les Français pour civiliser des peuples qui ne nous ont jamais cherché des poux dans la tête !

Primo, on pille et chaparde le plus possible ; deuxiémo, on fout le feu un peu partout ; troisiémo, on se paie de force, pas mal de gonzesses tonkinoises — toujours histoire de civiliser ce populo barbare, qui en bien des points pourrait nous en remontrer.

Ca c’était dans les premiers temps, quand on venait d’envahir le pays ; c’est changé maintenant, mille bombes, tout est pacifié et les Français se montrent doux comme des chiens enragés.

Pour preuve, que je vous raconte l’exécution du Doi Van, un chef de pirates, qui avait fait sa soumission à la France, puis avait repris les armes contre sa patrie, à la tête de troupes rebelles.

Pas besoin de vous expliquer ce baragouin, vous avez compris, pas les aminches ? Les pirates, les rebelles, c’est des bons bougres qui ne veulent pas que les Français viennent dans leur pays s’installer comme des crapules ; c’est pas eux qui ont commencé les méchancetés, ils ne font que rendre les coups qu’on leur a foutus.

Donc, Doi Van a été repincé et on a décidé illico de lui couper le cou. Seulement au lieu de faire ça d’un coup, les rosses de chefs ont fait traîner les choses en longueur. Nom de dieu, c’était horrible ! Ils ont joué avec Doi Van comme une chat avec une souris.

Une fois condamné à mort, on lui fout le carcan au cou, puis on l’enferme dans une grande cage en bois, où il ne pouvait se remuer. Sur la cage on colle comme inscription : Vuon-Vang-Yan, traître et parjure. Après quoi, huit soldats prennent la cage et la baladent dans les rues d’Hanoï. A l’endroit le plus en vue on avait construit une plate-forme ; c’est là qu’on a coupé le cou à Doi Van avec un sabre — après avoir fait toutes sortes de simagrées dégoûtantes.

L’aide du bourreau tire Doi Van par les cheveux, le sabre tombe comme un éclair, la tête lui reste entre les mains, il la montre à la foule et la fait rouler par terre. On la ramasse car elle doit être exposée au bout d’un piquet, afin de servir d’exemple aux rebelles.

Ah, nom de dieu, c’est du propre ! Sales républicains de pacotille, infâmes richards, journaleux putassiers, vous tous qui rongez le populo plus que la vermine et l’abrutissez avec vos mensonges, venez donc encore nous débiter vos ritournelles sur votre esprit d’humanité ?

Vous avez organisé bougrement de fêtes pour le centenaire de 89 — la plus chouette, celle qui caractérise le mieux votre crapulerie, c’est l’exécution du Doi Van. C’est pas sur un piquet, au fin fond de l’Asie, dans un village tonkinois, qu’elle aurait dû être plantée, cette tête.

Foutre non ! Mais c’est bien au bout de la tour Eiffel, afin que dominant vos crimes de 300 mètres, elle dise, cette caboche, au monde entier, que sous votre républicanisme, il n’y a que de la barbarie salement badigeonnée.

Qui êtes-vous, d’où venez-vous, sales bonhommes, vous n’êtes pas nés d’hier ? Je vous ai vus, il y a dix-huit ans, votre gueule n’a pas changé : vous êtes restés Versaillais ! La férocité de chats tigres que vous avez foutue à martyriser les Communeux, vous l’employez maintenant à faire des mistoufles aux Tonkinois.

Que venez-vous nous seriner sur les Prussiens, les pendules chapardées, les villages brûlés ? (...) Ils n’ont pas commis, nom de dieu, la centième partie de vos atrocités, Versaillais de malheur !

Ah, vous n’avez pas changé ? Nous non plus : Versaillais vous êtes, Communeux nous restons !

- Émile Pouget

Sources :

le texte d’Émile Pouget provient de Wikisource,

les deux photos ont été empruntées au livre INDOCHINE FRANCAISE, 1856-1956, GUERRES, MYTHES ET PASSIONS d’Eric Deroo & Pierre Vallaud, publié chez Perrin (voir le texte d’André Bouny :

Mesdames et Messieurs les Députés de France, regardez ces photos d’Indochine),la présentation d’Émile Pouget est reprise de l’article http://lepetitblanquiste.hautetfort...

du site internet du Petit Blanquiste.

📰 https://histoirecoloniale.net/barbarie-francaise-par-Emile.html

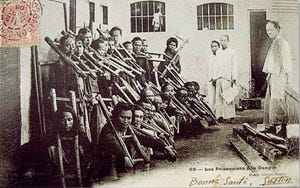

📌 La barbarie française au Soudan par le Père Peinard - 21 avril 1900

✒️ Publié par Paris Lutte Info, le 21 avril 2023

Notre camarade le Père Peinard vous envoie une lettre du Mali, qui a à peine vieilli : il parle de la colonisation, du rôle "civilisateur" de la France. Et ça fout grave la haine !

Descriptions crues d’images aussi violentes que ce qu’elles dénoncent ; attention, certaines lignes sont insoutenables.

Attention, certains passages descriptifs sont franchement ignobles.

Vigné d’Octon [1] continue à négliger de grimper à l’égrugeoir de l’Aquarium [2] pour dévoiler les crimes commis au Soudan [3] par la gradaille française.

Il n’y a pas mèche de mieux prouver l’impuissance parlementaire !

Voilà un député qui a les mains pleines de documents narrant les atrocités commises aux colonies par les galonnards ; il a à sa disposition le fameux dégueuloir de l’Aquarium d’où, paraît-il, la parole retentit jusqu’aux fins fonds des campluches.

Eh bien, au lieu de jaspiner du haut de cette tribune, il écrit dans des journaux et des revues ; au lieu de demander aux ministres compétents s’ils sont enfin décidés à museler les monstres qui dévastent le continent noir, il se borne à les flétrir en imprimant leurs horreurs ; au lieu de faire appel aux gouvernements, il fait appel à l’opinion publique.

C’est une sacrée mornifle que ce député fiche sur la tronche de l’Autorité !

En agissant ainsi, Vigné d’Octon proclame qu’il n’a pas deux liards de confiance dans le bon vouloir des dirigeants, puisqu’il cherche d’abord à émouvoir le populo, afin d’arriver ensuite, par ricochet, à faire pression sur les gouvernants.

Et Vigné d’Octon en raconte des horreurs, des crimes et des vilenies sans nom !

Il en raconte tant que les monstres devenus légendaires - les Néron, les Gengis Kahn, les Bonaparte et autres bandits - paraissent des petits saints, à côté des Voulet, des Chanoine [4], des Marchand [5] et des Archinard [6].

Depuis que ces galonnards sont lâchés sur le Soudan, le grand centre africain n’est qu’un immense charnier : ces scélérats zigzaguent dans le pays noir, au gré de leurs caprices, suivis de troubades qu’ils lâchent sur les moricauds paisibles. Il y a deux sortes de soudards dans les colonnes de dévastation ; les tirailleurs indigènes et les fantassins de la marine :

"Les tirailleurs indigènes, écrit Vigné dans la Revue des Revues, sont flanqués de leurs captifs et de leurs captives, auxquels incombe souvent le soin de porter leurs armes.

Ils sont fiers, heureux à la pensée qu’ils vont, dans quelques jours ou quelques heures, augmenter le nombre de ces bêtes de somme.Abrutis par l’alcool et la vie de poste, ayant perdu la dose de sens moral dévolue à leur race, ils s’avancent allègrement, et leurs narines se dilatent comme si déjà elles humaient la bonne odeur de sang giclant vermeil des artères, le sang de leurs frères, le sang des femmes et des enfants de leur couleur !

Ils rient du rire bruyant des brutes lâchées pour une œuvre de carnage et de dévastation, poussent à coup de pied dans les reins les esclaves-porteurs qui s’attardent sous leur fardeau, brutalisent les captives courbées en deux sous le poids de leur nourrisson.

Derrière, viennent les fantassins de marine, la poitrine émaciée sous la vareuse trop large, les joues blêmes et les prunelles jaunies par la bile.

Moins fringants que leurs camarades indigènes, sur lesquels ni la fièvre ni la nostalgie n’ont de prise, ils n’en sont pas moins contents de rompre enfin la monotonie désespérante de leur existence.Aussi déprimés au moral qu’au physique, un peu de joie rosit leurs pommettes maigres, un sourire voltige sur leurs lèvres exsangues à la pensée de mitrailler cette sale négraille que, dans leur simplisme, ils rendent responsable de toutes les misères de leur exil.

Oui ! ces braves gars, plus doux que les moutons dont naguère encore ils avaient la garde dans la lande bretonne ou la garrigue cévenole, ces bons “marsouins” qui jamais ne maltraitèrent ni leur chien, ni leur mule, ni leur vache, vont dans quelques heures, dès que retentira le clairon, se muer en êtres féroces qui tueront, massacreront aveuglément et faucheront autour d’eux des vies humaines avec autant d’ardeur que les épis de leurs moissons.

J’insiste sur cette observation qu’il m’a été souvent donné de faire ; ce qui les guide, eux, les pousse et ainsi les affole, ce n’est ni l’espoir d’un galon nouveau ni le désir immodéré de ce morceau de ruban rouge comme le sang dans lequel on le ramasse en ce pays - il savent bien que, malgré toute la bravoure dont ils pourraient faire preuve ces hochets ne sont pas pour eux - ce n’est pas non plus, comme pour les tirailleurs, la perspective de razzier des captifs et des captives - ceux ou celles de leurs camarades indigènes leur suffisent la plupart du temps - non ce n’est rien de tout cela.

Leur but unique, leur pensée est, encore une fois, de se venger de ces "nègres infects", selon l’expression de leurs officiers, de ces "sacrés mal-lavés" à cause desquels, persistent-ils à s’imaginer, on les a pris à leur village, à leur atelier ou à la glèbe maternelle pour les envoyer mourir de la fièvre en ces pays de malédiction. Aussi avec quel entrain tout à l’heure ils se proposent de les mitrailler…"

Cette stupide haine pour les moricauds que Vigné d’Octon a constatée chez les marsouins ne leur est pas particulière ; on la retrouve aussi intense chez les troubades casernés en France, chaque fois qu’ils sont mobilisés contre des grévistes ou des manifestants.

Ces inconscients pousse-cailloux oublient qu’hier ils étaient prolos et qu’ils le seront encore demain ; ils oublient que, parmi ces pékins qu’ils ont pour besogne de mater s’agitent des amis, des proches - peut-être des frères, un père ?… Une seule chose les tourneboule : "Ces cochons-là sont cause qu’on nous fait membrer ; ils nous le paieront…", groument-ils à mi-voix.

Au lieu de rejeter la responsabilité des chieries qu’ils endurent sur les chefs et les grosses légumes, ils s’en prennent aux petits - aux victimes !

C’est plus commode, et surtout, moins dangereux.

Le soldat éreinté qui, furibond, s’en prendrait à un galonné, passerait au conseil de guerre. Au contraire, celui qui, pour assouvir sa colère, déquille un moricaud, piétine un manifestant ou assomme un prolo, est félicité.

La brute militaire est alors félicitée, parce que sa vengeance a porté à faux, est tombée sur un innocent.

Donc entre les soldats massacreurs de moricauds et les truffards qui mitraillent les manifestants à Fourmies ou opèrent en temps de grève contre les prolos, il n’y a de différence que du plus au moins.

Tous deux, grâce au militarisme, sont des bêtes fauves.

Mais revenons au Soudan : les galonnés classent en deux groupes les villages de noirs les amis et les ennemis. Cette classification est tout ce qu’il y a de plus arbitraire — la loufoquerie d’un gradé en décide presque toujours.

En 1835, les commandants des avisos L’Ardent et Le Goëland jouèrent à pile ou face le sort du roi Bokay et de ses villages Kontchoucou et Katinou dans le Rio-Nunez : il fut classé ennemi et les villages furent rasés, après que les habitants eurent été massacrés.

Le sort d’un village "ami" n’est guère plus enviable :

"Perdues pour eux, razziées, dévorées en un clin d’œil, seront les petites provisions familiales de sorgho, de maïs, ou de farine de manioc… Volés aussi, les poules, les petits cochons hirsutes, les maigres brebis. De tout cela, la colonne ne fera qu’une bouchée.

Bien qu’énorme, la perte serait réparable, mais hélas ! les hommes valides du village, ceux qui pourraient travailler aux lougans (les champs), sont impitoyablement réquisitionnés comme porteurs, et de ces lougans eux-mêmes, il ne reste plus grand-chose quand la colonne les a traversés. Il n’y a plus dans le village que des vieillards, des enfants et celles de leurs filles ou de leurs mères dont la soldatesque n’a pas voulu. Tel est le sort du village ami."

Voici maintenant comment on opère pour détruire un village ennemi :

« La plupart du temps, dit Vigné, on part pour surprendre le tata (village) à la pointe du jour ou à la tombée de la nuit, alors que les habitants sortent à peine du sommeil ou vont s’y plonger. Les premières balles de nos Lebels clouent d’ordinaire les indigènes sur leurs taras (lits en osier) ; deux ou trois obus suffisent pour incendier le village dont les toits de palmes desséchées par le soleil flambent comme de l’amadou.

Les quelques guerriers qui possèdent des fusils à pierre les déchargent, affolés, au hasard, dans la direction d’où vient la mitraille et s’enfuient, précédés et suivis de tous ceux, femmes, enfants, vieillards, que les premières décharges ont épargnés.

Mais en un clin d’œil, la colonne a cerné le village et, de quelque côté qu’ils se dirigent, les malheureux trouvent devant eux un cercle de fer et de feu…Des femmes nues et dont la chevelure grésille sous les tisons courent, leur nourrisson dans les bras, en jetant des cris de terreur ; des enfants les suivent épouvantés, s’accrochent à leurs cuisses, à leurs seins qui ballottent ; nus aussi, les hommes vont plus vite, tous avec l’espoir de se sauver.

Mais devant eux se dressent les canons des fusils Lebel. Les uns, d’ordinaire les femmes et les enfants, s’arrêtent, regardent, désespérés, l’arme terrible et, résignés, reçoivent la balle, tournoient sur leurs pieds brûlés et tombent, rendant leur âme innocente dans la douce clarté du matin.

Les hommes, semblables au taureau devant la pique du toréador, rebroussent chemin et, redoublant de vitesse, essaient un autre côté. Et alors, on leur fait ce qu’en argot colonial on appelle la “chasse aux lapins”. Il s’agit de pincer nos fuyards au demi-cercle, de leur couper la tangente en leur logeant un pruneau au bon endroit. »

Sur la prise de Sikasso [7], qui est la plus abominable boucherie dont la conquête du Soudan français a été souillée, Vigné d’Octon publie des notes prises au jour le jour par un témoin oculaire :

"Après le siège, l’assaut. On donne l’ordre du pillage. Tout est pris ou tué. Tous les captifs, 4 000 environ, rassemblés en troupeau. Le colonel commence la distribution. Il écrivait lui-même sur un calepin, puis y a renoncé en disant : "Partagez-vous cela !" Le partage a lieu avec disputes et coups. Puis, en route !

Chaque Européen a reçu une femme à son choix. Le capitaine M**, n’en voulant pas, en a amené une qu’il a donnée à son planton, tirailleur de première classe. Tous les tirailleurs en ont eu au moins trois. Un en a reçu neuf.

On fait au retour des étapes de 40 kilomètres, avec ces captifs. Les enfants et tous ceux qui sont fatigués sont tués à coups de crosse et de baïonnette. Les cadavres étaient laissés au bord des routes. Une femme est trouvée accroupie. Elle est enceinte. On la pousse à coups de crosse. Elle accouche debout, en marchant, coupe le cordon et abandonne l’enfant sans se retourner pour voir si c’était garçon ou fille.

Dans ces mêmes étapes, les hommes réquisitionnés en route pour porter le mil restent cinq jours sans ration ; ils reçoivent cinquante coups de corde s’ils prennent une poignée du mil qu’ils portent.

Les tirailleurs ont eu tellement de captifs qu’ils leur était impossible de les loger et de les nourrir. Arrivés à Raz-el-Ma, où le mil est rare, et à Tombouctou, ils ont demandé pour eux du mil et des cases. Le chef leur a répondu : "Vendez-les". Au cours de ces distributions, d’étranges erreurs ont été commises. On a donné ou vendu des parents des tirailleurs, ou des gens dévoués à notre cause…"

Et il paraît que la soldatesque française n’a d’autre but que de "civiliser" les Noirs.

Cochonne de civilisation !

On réduit en esclavage ceux qu’on n’égorge pas… Seulement on y met des formes et de l’hypocrisie : au lieu d’appeler "esclaves" les malheureux captifs, on les baptise "non libres".

C’est à ce changement d’étiquette que se borne en Afrique la suppression de l’esclavage !

Turellement, quand on a des esclaves, on en fait ce que bon vous semble : chair à plaisir, chair à profit !…

Vigné d’Octon raconte à ce propos le fait suivant - il n’a malheureusement pas cité les noms des monstres qui ont fait le coup :

"Une nuit, des Européens se postèrent à l’affût des bêtes féroces ; l’appât ne fut ni une chèvre bêlante ni un agneau, mais une fillette de dix ans que l’on plaça sur un nid de fourmis noires. La pauvre enfant ne cessa de crier jusqu’au moment où elle fut tuée par les terribles insectes. Cependant, les fauves nocturnes n’approchèrent pas cet appât humain, sans doute à cause du voisinage du bivouac..."

Hein, les bons bougres, que dites-vous du tableau ? Appâter des tigres avec une gosseline de dix ans, ligotée sur une fourmilière !

Ça c’est des inventions dont sont seulement capables des galonnards : des Marchand ou des Gallifet [8] !

Inutile de ne rien ajouter !

Toutes les palabres d’indignation ne pourraient jamais égaler la haine qu’on devrait avoir de pareils monstres.

Il n’y a qu’une épithète qui les qualifie : ce sont des militaires, des galonnés !

Et ce qu’il y a de gondolant, c’est que les monstres qui ont appâté les fauves avec la gosseline en question sont peut-être bien de retour en France et ils font les farauds et posent à l’héroïsme.

21 avril 1900, Le Père Peinard, 3e série, N°15.

Note

Le Père Peinard est un journal hebdomadaire révolutionnaire, anti-militariste et anticlérical, publié à partir de 1889.

Il met en scène le fils illégitime du Père Duchesne (hebdomadaire satirique de la Révolution française) un personnage du peuple, qui parle (écrit) l’argot, encourage les révolutionnaires, les ouvrier·e·s et crache le plus possible sur l’État et les patrons et toutes autres formes de domination.

Son prix abordable (2 sous) et l’Almanach du Père Peinard, calendrier de vulgarisation humoristique, lui permettent de connaître un grand succès.

Arrivent les "lois scélérates" qui interdisent toute publication anarchiste en 1893 (à l’époque, les "marmites" et autres bombes artisanales fumaient de partout). Après plusieurs résurrections londoniennes, Le Père Peinard succombera à ces interdictions.

Emile Pouget, son fondateur et principal rédacteur, est aussi une des figures importantes de la CGT de l’époque (dite de la Charte d’Amiens : c’est-à-dire syndicaliste révolutionnaire). Défenseur fervent de la grève générale et de l’action directe, il est un des premiers à organiser les "sans travail" et à décrire leur rôle dans l’organisation capitaliste.

Beaucoup de ses textes sont en ligne, par exemple celui-ci : http://kropot.free.fr/Pouget-jabotage.htm. ou celui-là : http://kropot.free.fr/Pouget-journaleux.htm

Notes

[1] Médecin militaire, député de l’Héraut. Il participe, à partir des années 1880 à une mission au Sénégal (Guinée actuelle) de liquidation de tribus rivales, qui le révolte.

À partir de ce moment, il ne cessera d’écrire des articles dans les journaux dénonçant, sous divers pseudonymes, la colonisation sanguinaire de l’Afrique, avant de démissionner.

Il dénonce à l’Assemblée les crimes coloniaux au Sénégal/Guinée, au Soudan/Mali, à Madagascar, en Syrie… et lutte pour la cession des crédits militaires.

Il finit par devenir en 1907 inspecteur pour le ministère de l’Instruction publique en Tunisie, ce qui lui permet d’écrire son ouvrage le plus connu : La Sueur du Burnous où il dénonce l’accaparement des terres indigènes en Tunisie par des personnalités françaises.

[2] L’Assemblée nationale.

[3] Plus ou moins le Mali actuel.

[4] Paul Voulet et Julien Chanoine : capitaines français, partisans de l’extermination massive au Soudan (Mali actuel). En 1899, ils commettent des massacres abominables lors d’une expédition au lac Tchad. Le ministère des Colonies, devant l’ampleur des dégâts, les sanctionne et leur envoie un lieutenant pour les mettre aux arrêts : ils l’abattent. Leur carrière fut heureusement abrégée par une sentinelle de leur propre troupe, qui les abat à leur tour.

[5] Jean-Baptiste Marchand : capitaine français, d’abord lieutenant sous les ordres du général Archinard, il conduit en 1898 la mission Marchand, dite aussi « Congo-Nil », dans un contexte de rivalité entre les empires coloniaux français et britanniques, ce qui entraîne une crise d’ampleur : la prise de la ville de Fachoda (actuel Soudan). Fort de cette notoriété, il est promu et participe ensuite à la révolte des Boxers en Chine, qui regroupe les forces de huit nations coloniales : Japon, Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni, Russie, afin d’éliminer la révolte des Chinois·e·s pauvres mené·e·s par la société secrète des « Poings de la justice et de la concorde ». Résultat : des dizaines de milliers de Chinois·e·s exécuté·e·s pendant et après le siège de Pékin à l’été 1900.

[6] Louis Archinard, général français spécialiste de la Coloniale, il est le principal commandant des troupes du Soudan (actuel Mali), et instigateur des « victoires » de Ségou et Djenné au début des années 1890. Pour l’anecdote, il meurt en 1932, juste après avoir appris l’assassinat de Paul Doumer, président de la République, farouche partisan du colonialisme, par un Russe antibolchevik, précisément alors qu’il venait lui rendre visite.

[7] Après deux jours de siège et le suicide de son roi en 1893, la ville qui intéressait la France pour sa position stratégique fut presque détruite. 4 000 personnes furent déportées : comme le raconte le Père Peinard, elles moururent presque toutes dans le transport à marche forcée qui s’ensuivit.

[8] Gaston Gallifet : officier du IIe Empire, il s’illustre lors de la guerre de Crimée en 1855, puis dans la colonisation de l’Algérie, puis du Mexique en 1863. Il est fait prisonnier par les Prussiens en 1870 lors de la défaite de Sedan, puis est libéré et rejoint les versaillais... Il devient le principal commandant de la répression de la Semaine sanglante en 1871 où il est surnommé : « Le Marquis aux talons rouges », faisant près de 3 000 victimes sélectionnées au petit bonheur la chance.

📰 https://paris-luttes.info/21-avril-1900-la-barbarie-11949

📌 Oeuvres (source Wikipedia)

Ouvrages

Le Père Peinard, hebdomadaire, Paris, 1889-1900 (Pouget est le seul rédacteur des premiers numéros ; le texte intégral des n° 1 à 23, février-juillet 1889, a été réédité par Denis Delaplace aux éditions Classiques Garnier en 2015).

Almanach du Père Peinard, Paris, 1894 [lire en ligne [archive]]

Almanach du Père Peinard, Paris, 1896 [lire en ligne [archive]]

Almanach du Père Peinard, Paris, 1897 [lire en ligne [archive]]

Almanach du Père Peinard, Paris, 1898 [lire en ligne [archive]]

Comment nous ferons la Révolution, en collaboration avec Émile Pataud, Paris, J. Taillandier, 1909 [lire en ligne [archive]]

L'action directe, Nancy, Édition du "Réveil ouvrier", coll. « Bibliothèque de documentation syndicale », 1910 [lire en ligne [archive]] (Texte réédité par les éditions le Flibustier [archive])

La Confédération générale du travail, Bibliothèque du Mouvement Prolétarien, Librairie des sciences politiques et sociales Marcel Rivière, Paris, 1910 [lire en ligne [archive]] sur Gallica, [lire en ligne [archive]] sur wikisource

Le Parti du Travail

Le Sabotage, Mille et une nuits, coll. "La petite collection", Paris, 2004 (ISBN 2842058569) [lire en ligne [archive]]

Les Caractères de l'action directe

Les lois scélérates de 1893-1894, en collaboration avec Francis de Pressensé et Léon Blum (signant "un juriste"), Paris, Éditions de la Revue blanche, 1899 [lire en ligne [archive]] (Texte réédité par les éditions le Flibustier [archive])

Articles

Barbarie française, Le Père Peinard, no 45, 12 janvier 1890

Faramineuse consultation sur l'avenir [archive], Almanach du Père Peinard, Paris, 1896

Jabotage entre bibi et un fiston [archive], Almanach du Père Peinard, Paris, 1894

Le Muselage Universel [archive], Almanach du Père Peinard, 1896

Le Printemps [archive], Almanach du Père Peinard, 1897

Le Sabotage [archive], Almanach du Père Peinard, Paris, 1898

Les Lois Scélérates de 1893-1894 [archive], Éditions de la Revue blanche, 1899

Patron assassin [archive], Le Père Peinard, 4 juin 1893

Pourquoi et comment Le Père Peinard s'est bombardé Journaleux [archive], Almanach du Père Peinard, 1894

Qu'on châtre la frocaille ! En attendant mieux [archive], Le Monde libertaire, 31 janvier 2002

Anthologies

Roger Langlais, Émile Pouget, Le Père Peinard, Éditions Galilée, 1976 (ISBN 2718600306).

Émile Pouget, Le Père Peinard, Journal espatrouillant. Articles choisis (1889-1900). Les Nuits rouges, 2006 (ISBN 9782913112278).

À propos de 'L'action directe ; le sabotage' d'Émile Pouget

Véritable manifeste de l'anarcho-syndicalisme, L'Action directe d'Émile Pouget, publiée vers 1904, est un appel à l'union et à la lutte des travailleurs contre l'exploitation capitaliste. Rejetant tout transfert de pouvoir à une quelconque autorité, à un quelconque parti, l'auteur les invite à s'organiser eux-mêmes pour résister et renverser la minorité possédante qui les "emploie". Car c'est sur le terrain même de l'exploitation - dans les usines, dans les ateliers, dans les bureaux - que doit se conduire la révolution sociale. Ce n'est que par un combat direct et quotidien, un combat de détails d'abord mais visant à la transformation radicale du système de production par l'abolition du salariat, que les travailleurs pourront enfin se réapproprier leur travail et n'être plus les instruments de l'enrichissement personnel de quelques-uns. Le Sabotage, paru vers 1910, constitue en quelque sorte le prolongement par l'exemple de l'appel lancé dans L'Action directe. Car il est une des formes (avec, entre autres, le boycott et la grève) que celle-ci peut prendre. Emile Pouget nous en retrace l'histoire et, à travers de nombreux exemples pris en Europe et aux Etats-Unis, nous indique les diverses manières de l'appliquer selon les situations. Reprenant l'idée capitaliste selon laquelle le travail n'est qu'une marchandise, cette méthode de résistance se fonde sur un principe simple : "À mauvaise paye, mauvais travail !". Elle consiste alors à agir sur la production, en ralentissant son rythme ou en influant sur sa qualité, pour toucher le patronat là où c'est le plus douloureux pour lui : ses bénéfices.

Quel personnage! Je dois avouer (honteusement) que j’ignorais tout d’Émile Pouget, merci pour le lien. Quelle verve, quel bagout, quel agréable discours!

On ne peut s’empêcher de trouver tant de similitudes avec ce que nous vivons présentement.

Nous aurions bien besoin de….nombreux « Père Peinard » compte tenu du fait que les journalistes, les vrais, constituent une espèce en voie de disparition…